日本スポーツ産業学会 第9回冬季学術集会リサーチカンファレンス 研究発表(M1-M5)

我が国のスポーツ観戦者動態の探究

追手門学院大学大学院 現代社会文化研究科 現代社会学専攻 大学院 前期課程 近藤 雅士

日本では、スポーツを「みる」人は、多いものの継続的にスポーツを「みる」人は少ない。 スポーツ庁が調査した、平成 30 年度「スポーツの実施状況等に関する世論調査」によると、 75.7%がテレビインターネットによってスポーツ観戦を行っていた。しかし、有料動画配信 サービスの利用状況(ジャンル)では、映画・ドラマに比べスポーツは極めて低い。スポー ツの場合インターネットによる有料動画配信サービスよりテレビでの視聴率が高いことが わかった。なぜ継続的にスポーツ「みる」習慣はないのだろうか。しかし、近代スポーツ発 祥の英国やエンターテイメントスポーツを確立させたアメリカではスポーツの視聴率が最 も高いという結果もみられ、我が国とは全く状況が異なる。このことからなぜ我が国では、 インターネットによるスポーツ視聴率が低いのかと疑問が上がる。

本研究では、我が国の「スポーツの捉え方」がこの差を生むのではないかと疑問を抱き、 近代スポーツ発祥の英国やスポーツエンターテイメントを確立させたアメリカとの文化比 較によって、我が国の「みる」、すなわちスポーツ観戦者の動態の探求を目的とする。 2、先行研究

これまでの議論を概観してみると、スポーツ観戦の視点からの研究が主流となっており、 それらは観戦者動向の視点と観戦文化の視点の枠組みによる研究に分類される。

井上尊寛ら(2018)は、観戦者動向の視点でスタジアム観戦者のスポーツ観戦関与に注 目した研究。佐伯聰夫(1999)は、観戦文化の視点でスポーツ理解における観戦論の意義と 重要性を示した研究。どちらもスタジアムでの観戦からの視点の研究が見られた。新たな観 戦行動様式である現代のテレビ・インターネットを加えた視点からの議論の必要性が生ま れる。

3、考察・まとめ 上田(2021)によると、英国・米国のスポーツの特徴として、競技者への道が狭い構造に

なっている。高校から大学、大学からプロ選手へは極限られた人しか競技スポーツをするこ とができないのである。また、我が国のようにどの高校でも大学でも部活動を持っているわ けではない。英国・米国では、学校が組織主体、経営主体としてチームを持たない(持てな い)選択肢がある。持てたとしても、高校は地域、大学は全米のスポーツ統括組織からハー ドルの高い条件があり、リーグ、大会等の加入、参加がとても難しいのである。また競技者 として続けることが不可能になれば、レクリエーションとしてスポーツを楽しむことがで きる。

このように英国・米国では「する」において、競技スポーツに参加できる人々とできない 人々との選別を行う。つまり、競技スポーツに参加して「非日常性による興奮を『日常』と して得る人々」と「その他の人々」との選別が明確に行われるのだ。そのため、「非日常性 による興奮を『日常』として得る」ことへの欲求が高くなるのだ。これがスポーツを「みる」 「ささえる」の源となり、スポーツを観戦・支援する価値観が発展されていく。

英国・米国と我が国とのスポーツ観戦の差異はスポーツを「する」という行為を続けるの は、とても難しい構造が作られていた。したがって、必然とスポーツを「みる」という行為 につながり、「する」という非日常性を求めてスポーツをみにいくのであるかと考察した。 一方我が国は、スポーツを「する」こともできれば「みる」ということもでき、もともとス ポーツを「する」という行為は、非日常であった。1964 年の東京オリンピック以降は「す る」という行為が非日常から日常へと変わった。そうすると「する」という行為は、日常に なることで、エリアス(1995)が述べたように「非日常性による興奮」は失われ、「みる」 という行為にはつながらなくなってしまったと考えられる。

英国のスポーツ観戦文化は、中世フットボールでは、実現できなかったゲームの一部始終 を見ることができなかった。近代化によってフィールド内外の区別をつけることで、競技者 と観客の区別もつきゲームの一部始終を見ることができる。現代の英国のスポーツ観戦文 化であり、チームや選手の応援ではなく、そのスポーツ競技を見る、ゲームを見ることでは ないだろうか。英国は、「スポーツ競技(ゲーム)をみる」文化と考えられる。

米国のスポーツ観戦文化は、スポーツを対象とした賞金化、賭博化したことでプロ・スポ ーツが生み出されたと同時に英国のスポーツ観戦の特徴である競技スポーツ(ゲーム)を見 る、とは違って、「スポーツチームが行なっているスポーツをみる」という観戦文化ではな いかと考察した。シーズン制にして様々なスポーツを見ることができ、ドラフト制度などを 導入することでゲームの勝敗を不確実性にすることで賞金化・賭博化したのではないかと 考えられる。

我が国のスポーツ観戦文化は、メディアがスポーツ・イベントを開催し、活躍した選手・ チームを取り上げ、スター的存在として記事を書くことで人々に広めていった。その結果と して、活躍した選手・チームを見ようと観客が試合会場に押し寄せることとなった。この観 戦者動態から、我が国の観戦文化は「スポーツ選手・チームを見る」という観戦文化ではな いだろうかと考えられる。

スポーツを「みる」という文化は、国によってさまざまであり、英国や米国のようにス ポーツを「する」人が限られると「みる」につながるが、我が国のように必ずしもスポー ツを「する」人がスポーツを「みる」という行動に繋がらないことが明らかになった。我 が国では、様々なスポーツが身近に存在しているから、沢山スポーツを「する」や「み る」とは限らず、むしろいつでもどこでも触れ合うことが、できることによってスポーツ が日常化してしまいスポーツを「みる」という行為からかけ離れてしまったのではないだ ろうか。

4、引用参考文献

ノルベルト・エリアス,1995,「スポーツと文明化」,法政大学出版局 新井博,2019,「スポーツの歴史と文化」,道和書院

スポーツ庁,2019,『平成 30 年度「スポーツの実施状況等に関する世論調査」』 井上尊寛・松岡宏高・吉田政幸・蔵桝利惠子,2018「, スタジアムにおけるスポーツ観戦関与」, スポーツマネジメント研究,第 10 巻,第 1 号:41-58 佐伯聰夫,1999,「スポーツ観戦論序説-問題の所在と観戦文化論の可能性」,体育の科学,第 49 巻,第 4 号:268-273

運動部活動にみられる二重性 -女子マラソン日本代表選手と指導者に対する実態調査を手がかりとして-

追手門学院大学大学院 現代社会文化研究科 現代社会学専攻 中村 友梨香

1.序論

1.1. 問題提起・研究目的

スポーツとの関わりの始まりとして、学校における課外活動、すなわち運動部活動(以下、 「部活動」)がある。しかし、これまで部活動の指導者が過剰な勝利を追求してしまう「指 導者の抱える背景」についての研究、さらに、日本代表選手を輩出した指導者と日本代表経 験のある選手の双方向のインタビューは行われてこなかった。「教育の一環」(文部省, 2018; スポーツ庁, 2018)としての部活動は、学校教育においてスポーツに触れる機会が保証され ていると言えるが、部活動に関する問題は多数指摘されており、「ブラック部活動」(内田良, 2017)と言われることもある。スポーツ選手が育まれてきた中学や高校の課外活動、特に 義務教育に準ずる教育機関となった高校の部活動は、卒業後の競技人生にどのような影響 を与えているのだろうか。例えば、高校時代に国内トップレベルで活躍した選手が、その後 活躍できずに辞めていくケース。また、活躍が期待されていた選手がその後、予測以上にレ ベル低下している現状もみられる。そこで、高校女子陸上競技部に焦点を当て、選手の出身 校の属性(経営形態)により、なぜその後の競技生活に違いが見られるのかという問題意識 から、指導者、ならびに選手に対して直接の聞き取り調査を行い、指導者や選手の抱える背 景、部活動が過熱化する構造を明らかにすることを目的とした。

1.2. 先行研究 部活動研究を概観すると、髙橋昌彦ら(2013)による日本代表選手を含む女子マラソン

経験者の中学時代の競技活動に焦点を当てた研究、大橋忠和(2009)による相互作用行動 における陸上競技指導者の効果的な指導を示した研究、内田良(2017)による一般的な中 学校部活動を指導する中学教員の視点から、部活動の教育的効果や部活動の制度への批判 的な研究がみられたが、指導者と選手への双方向の質的調査からの研究はみられなかった。 1.3. 研究方法

分析の対象者は、高校の陸上競技部や駅伝競走部での指導経験を持つ指導者で、女子マラ ソン種目の日本代表選手(2003年〜2020年の世界選手権・オリンピック)を輩出した指導 者32人より4人を抽出した。また、同年代の同種目で日本代表経験がある選手35人から6 人を抽出し、それぞれに半構造化インタビューを実施し、指導者や選手の抱える背景、部活 動が過熱化する構造を明らかにした上で、スポーツ庁(2020)が述べる2023年以降の学校 部活動から地域部活動への転換には、どの様な視点が必要かを明らかにすることとした。 2.本論

2.1. トップレベルの女子高校陸上選手の競技力傾向の検証 トップレベルの女子高校陸上選手の競技力傾向を調査したところ、公立高校と比べ私立

高校選手の方が全国レベルで活躍していることが明らかとなった。次に卒業後の成績に着 目し、2004年〜2016年オリンピック女子マラソンと2003年〜2015年世界陸上同種目出場者 の出身校の属性で分析すると、オリンピック出場者66%が公立出身、33%が私立出身であり、世界陸上出場者51%が公立出身、48%が私立出身であった。世界陸上では、公立・私立 出身にほとんど差がなかったが、オリンピックに関しては、公立出身が66%と明らかに多か った。高校時代は私立高校の選手が全国レベルで活躍しているにも関わらず、その後の成績 に着目すると、オリンピック出場者は、公立出身の比率が高い結果であった。

2.2. 指導者と選手にみられる部活動の実態調査 選手と指導者へのインタビューよりライフヒストリーの聞き取りを行い、その属性により比較検討を行った。その結果、公立指導者・選手の両者から学校生活における部活動にお いて「一高校生」や「生徒」と認識している発言が双方向にみられたが、私立指導者・選手 には「競技者」と認識している発言が多くみられた。学校生活より陸上競技を優先した高校 生活、つまり「部活動優先化」という認識が強くみられた。

2.3. 部活動と学校改革〜歴史的視点からの検討〜 部活動の指導において、なぜこの様な認識の差異が起こるのかを部活動の系譜から明らかにした。公立指導者には、「部活を通して人づくり」という発言がみられ、「人物を養成 する機構」であった校友会運動部や、1947年の学校体育指導要綱の影響を受けた「教育視 点」が源に流れていることが明らかとなった。対照的に、学校生活から遮断された私立強 豪校の「部活動優先化」は、校友会運動部の「英雄たちの不勉強は正当化される」という 性質との重なりがみられた。さらに、強豪校の維持には新入生の確保と、大学スポーツ推 薦入試による進学先の補償が不可欠であり、高校と大学には相互依存の関係がみられた。

2.4. 部活動の矛盾

この様に、私立・公立高校の属性による認識の差異の実態が明らかになったものの、私立 高校だけでなく、公立高校にも「部活動優先化」の傾向が見られ、部活動による「制度的矛 盾」が導き出された。まず、自治と統制の二重性に集約される指導者の矛盾、すなわち、選 手・指導者・学校の目的と制度との二重性がみられる環境下では、全ての責任が指導者に集 約されていた。また、部活動は目的の変容により手段となり、本来の目的である「教育視点」 が消えたことで、部活動優先化が促進された。さらに、部活動は地方活性化、学校経営、進 学の確保のための手段となり、「教育視点」を持たずに地域部活動へ転換するのは、数々の 問題を地域に転嫁するだけであった。そして、推薦入試制度の矛盾に包摂された部活動は、 「学校経営のためのスポーツ推薦入試」へと目的が転換し、部活動はさらに過熱化し、「学 校教育の一環」である部活動の「教育視点」は擬制的であるという現実がみえた。

3.結論 部活動の前身である、校友会運動部に存在した教育視点が消えたことで、地方活性化、

学校経営、スポーツ推薦入試の手段となり過熱化していった部活動である。しかし、その 歯止めとなるのは、「部活動を通した教育」、「部活動を通した人づくり」という教育視点 であることが、選手と指導者の双方向のインタビューにより明らかとなった。さらに、こ れらの教育視点が地域部活動への転換(スポーツ庁, 2020)にとって、必要不可欠な視点 である。

【参考・引用文献】

スポーツ庁, 2020, 「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革」.

髙橋昌彦ら 2013, 「女子マラソン選手の中学校時代における競技活動の特徴−日本代表経験の有無に着目して」, 『ランニング学研究』, 第 24 号: 21-28.

内田良, 2017, 『ブラック部活動−子どもと先生の苦しみに向き合う』, 東洋館出版社.

文化身体論の構築に向けての一考察-伝承的身体の再現性に着目して-

追手門学院大学大学院 文学研究科 社会学専攻 宮崎 要輔

1. 緒言・研究目的 本研究は、身体文化、身体技法の分析からの拡張、身体化で留まっていた身体文化論から

脱却し、文化身体論という形で、道具の拡張、身体化の先にある「型」を文化資本として身 体化し、再現性、再帰省あるものとして構築したものである。

緒言においては、身体運動におけるトレーニングにおいて、同じ「形」の動きでも生じる 固有差が、「間」や「型」によって証明できる可能性である。これらを身体の動きとして組 み込むことが、伝統的な身体文化、身体技法を再現性あるものとする可能性について論じた。

先行研究では、哲学者であり、身体論者である市川浩(1990)の「身分け」と「身分けさ れる」といった道具や文化や歴史を身体化させていく自己組織化システム、教育哲学者の生 田久美子(1987)が伝統芸能の伝承の中で見出した「わざ言語」のように、哲学及びに認知 領域から身体文化論を明らかにしようとする視座と芸道の身体技法を研究する矢田部英正 (2011)や教育学者の齋藤孝(2000)のように、過去の写真等の資料を読み解くことで、失 われた身体文化、身体技法が如何なるものであったかという分析を行う視座があることを 明らかにした。

2.考察 第1章では、日本人の日常から失われた身体文化、身体技法にはどのようなものがあるの

かを明らかにした。身体観においては、現在のように解剖学的に各部位を細部化して捉える ものと違い、身体の各部位に対して広く曖昧であった。そして、近代以前の日本人の姿勢や 体つきに多くみられる特徴として、なで肩の猫背で「みぞおち」部分はへこみ、顎は少し上 向きに突き出されており、現在の日本人の姿勢や体つきとは異なるが、身体文化論として、 そこに「善さ」が認められていた。身体文化論で広く論じられてきた道具に、足半や下駄が ある。こうした道具の分析から、歩行などの身体技法が現代のものとどう異なり、如何なる ものであったかが表象されている。そして、なんば歩きに代表されるように、現代の動きと 比べ、身体全体による動きが伝統的身体文化、身体技法であるのことが明らかとなっている。

しかし、身体文化論は、社会世界の構造が身体化したものであるハビトゥスに包括されて いる西洋化を捉えることができていない。そのため、西洋化によるハビトゥスの再生産の問 題は置き去りにされ、身体文化を実践する上での界(Champ)も不在なため、西洋化による ハビトゥスの再生産に歯止めをかけることができず、身体文化論は身体文化、身体技法の再 現性の低いものとなっている。ここに、限界が存在するのは明らかである。

第2章では、西洋化によるハビトゥスの再生産に歯止めをかけるものとして、仮想的界を 提示した。そして仮想的界には、伝承によって伝統的身体技法が保存されている能楽が仮想 的界として適任である根拠について、その歴史的背景や剣術との結びつきを明らかにした。 更に、仮想的界の補完として、足半や下駄のように、伝統的な身体文化、身体技法が機能的 保存された伝統的道具を論じた。文化人類学者の川田順造(2014)が論じたように、日本の伝統的道具は、人間依存の特徴を持つからこそ、過去の身体文化、身体技法の機能的保存が みられる。ただし、矢田部が論じたように、西洋化によるハビトゥスからの実践では、これ らを身体化することはできない。そこで、重要になるのが、道具側の働きかけからの思考化、 意識化、さらにいえば工学の立場から身体知の研究をしている諏訪正樹(2016)の論じた「か らだメタ認知」などの「ことば」と体感を結びつけた意識的な反省による実践である。こう した実践が、ハビトゥスにあるヒステレシス効果をおこし、道具の中にある機能的保存され た身体文化に沿ったハビトゥスへと変容させていくことを明らかにした。 第3章では、第2章において、論じた「伝承的保存のある仮想的界」、「機能的保存のあ る道具」、「道具と身体との関係を紐付ける『ことば』による身体知を高める行為」を前提 として、機能的保存のある道具をより、文化資本として高める理論構築について明らかにし た。「暗黙知」概念の近位項における実践としてオノマトペの採用は、文化人類学者の菅原 和孝(2004)が、身体配列の概念として提出した「身体化された思考」のように、身体感覚 と道具を言語記号と共に記録して身体化するものである。これら、実践の先にあるのが西村 秀樹(2019)の論じた身体感覚の二重構造である。西村の論じる身体感覚の二重構造とは、 心と身体を区別して、それぞれに役割を持たせるのではなく、身体感覚として心と身体を統 合した上で、「身体に留まる身体感覚」と「身体の外へと転移していく身体感覚」という二 重性が「無心」の中での同調と応答の同時性を成立させ、生成を繰り返す循環を成立させる のである。 この生成活動のある実践の先にあるのが「間」の発見、会得である。この「間」は、伝統

芸能や道具の中に保存され、内在していた「間」である。身体感覚の二重構造の働きから、 心、身体、環境、歴史、比喩表現から起こる動作といった実践に関わる全ての事柄が包括さ れていき、それが「間」への気づき、そして、この「間」が、「無心」の領域である「型」 の入り口となっているのである。実践者は、「間」を自らの競技に応用して落とし込んでい くことで、自らの競技における「型」、その競技のトレーニングにおける「型」をみつけて いくことが可能になる。このように、文化身体論は、「間」と「型」を分析するのではなく、 「間」と「型」を文化資本として身体化させることが明らかとなった。

3. 結論 従来の身体文化論では、身体が先行したものであった。そして、道具の身体化は、あく

までそれは西洋化によるハビトゥスの中での身体化であった。それに対し、文化身体論 は、伝統芸能や道具の中にある伝統的身体文化、身体技法を文化資本として身体化させて いくものである。この文化資本の到達点こそが「間」と「型」であり、文化身体論の実践 とは、この文化資本の到達点を身体化させるものである。そしてこの「間」と「型」とい う文化資本の到達点は、野球界、陸上界と各々の界に持ち込むことができ、闘争やゲーム を有利に進めるものとして応用することができる。従来、文化資本は家族の経験、地域性 などの生まれ育った環境依存であった中、文化資本を後天的に獲得し、界での闘争やゲー ムに持ち込める理論が文化身体論である。だからこそ、伝承的身体の再現性に着目し、文 化身体論の構築に向けての視点を持つ更なる研究が必要であると結論づける。 【参考・引用文献】

生田久美子,1987,『「わざ」から知る』,東京大学出版会. 市川浩,1993,『身の構造』,講談社.

九州に本拠地を置いたプロ野球球団の訴求力の分析-球団歌の歌詞に着目して-

電気通信大学 大学院情報理工学研究科 共同サステイナビリティ研究専攻 博士後期課程3年 松原 弘明

1.はじめに プロ野球は,全国的な人気を誇るとともに,地域に根ざしたエンターテイメントである.

敗戦後の復興から現代まで,プロ野球は日本中に熱狂を巻き起こした.各球団はフランチャ イズ制の保護地域を対象に,地域のファン獲得を目指した施策を行なってきた.

日本のプロ野球の歴史で,球団数を 12 球団未満に縮小しようとした「球界再編」は,1973 年と 2004 年の2度あった[1].本報告では,2度の球界再編で地元球団存続の危機に見舞わ れた九州・福岡に着目する.2022 年現在,九州・福岡はホークスが本拠地を置いているが, かつてはライオンズの本拠地だった.昭和 30 年代,西鉄(にしてつ)ライオンズは読売ジ ャイアンツを相手に日本シリーズ三連覇を達成し,九州は炭鉱の活気も相まって日本で最 も野球の熱い地域と言われていた.だが 1973 年,ライオンズは身売り先が見つからず球団 存続の危機を迎えた.その際に中村長芳氏が個人で球団のオーナーとなり,太平洋クラブラ イオンズ(1973-6),クラウンライターライオンズ(1977-8)として九州で存続した.1978 年,ライオンズは経営不振から国土計画に身売りされ,本拠地を福岡から埼玉県所沢に移転 し,西武ライオンズとなった.ライオンズが去った後, 1988 年に福岡ダイエーホークスが 移転してくるまでの 10 年間,九州はプロ野球球団の空白地域だった.2004 年の球界再編 では,ホークスの当時の親会社ダイエーが経営危機に陥り,千葉ロッテマリーンズとの合併 が報道され,またしても九州にプロ野球球団存続の危機が生じた.結局,合併は行われず, ホークスは福岡ソフトバンクホークスとして存続し,現在も九州で人気を博している. 2.目的

本報告は,九州・福岡でプロ野球がいかに熱狂を生じさせたのかを考えるために,九州に 本拠地を置いたプロ野球球団が持つ訴求力を明らかにすることを目的とする.分析対象と して,球団歌の歌詞に着目した.2004 年のホークス球団の身売りにおいて,福岡の政財界 関係者がソフトバンクの孫社長に対し,「球団歌『いざゆけ若鷹軍団』の存続」「球団名に『福 岡』と『ホークス』を維持する」などの 11 項目の要望を行った[3].本報告ではこの出来事 に着目し,球団歌が公の場で存続を要求されるほどの訴求力を持つと考え,対象とした. 3.方法

歌詞の分析には,高田らの物語表現分析の分析シートを用いた[3][4].高田らはジュラー ル・ジュネットが『物語のディスクール』で示した,物語の叙法(「誰が見ているのか」と いうことに関しての区分)を一定の基準で分析できる分析シートを作成し,歌詞や映画の物 語表現分析を行っている.本報告では,九州時代のライオンズの球団歌「西鉄ライオンズの 歌」「ぼくらの憧れライオンズ」「君こそライオンズ」の 3 曲,ホークスの球団歌「いざゆけ 若鷹軍団(ダイエー)」「ダイヤモンドの鷹」「いざゆけ若鷹軍団(ソフトバンク)」の 3 曲, 計6曲の歌詞について分析した.歌詞分析シートの作成にあたり,言説分析を専門とする博 士号を持つ協力者1名に協力を仰ぎ,筆者と協力者の2名で歌詞の検討作業を行った.

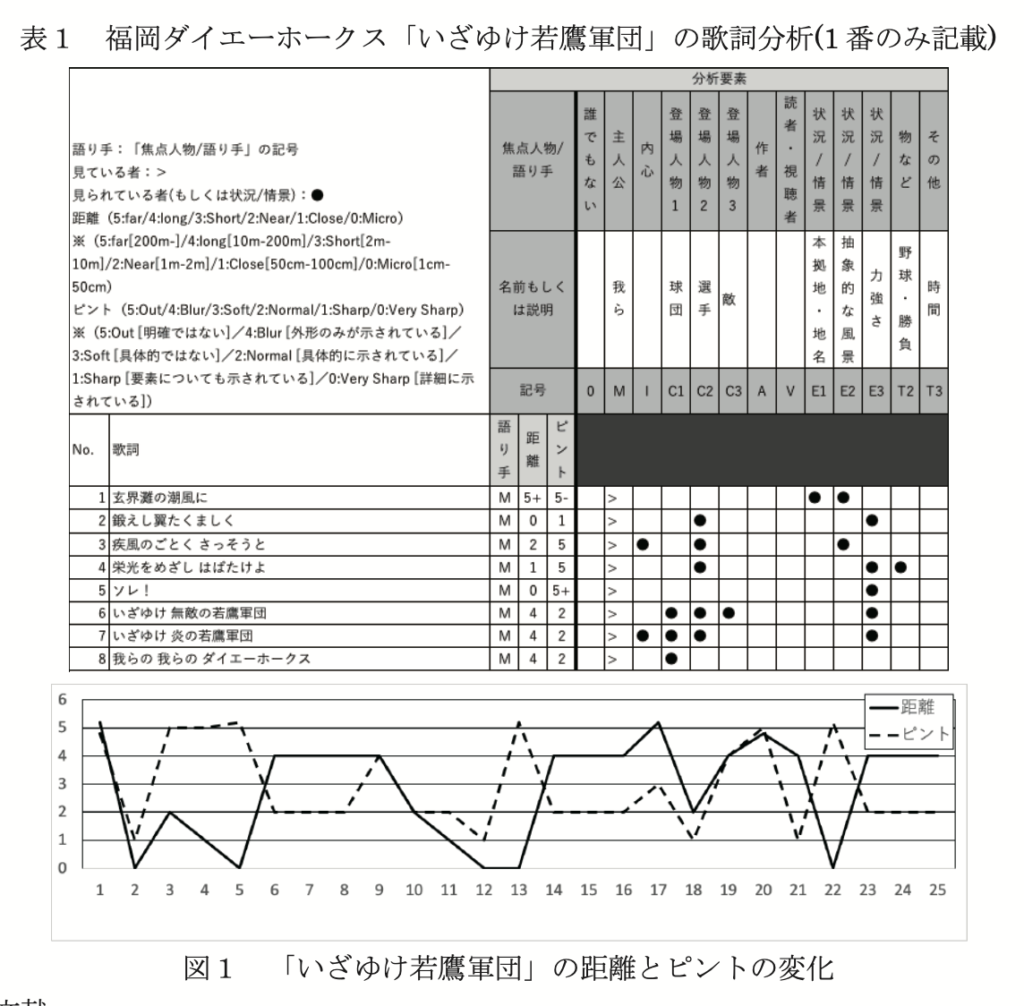

4.結果 本稿では分析の一例として,福岡ダイエーホークス「いざゆけ若鷹軍団」の歌詞の分析結

果を表1に示す.分析シートではまず「語り手」を決める.この歌詞では語り手を「M:主人 公」とした.その後,語り手と見られているものとの「距離」,「ピント」をそれぞれ表中の 基準に従って 0~5 の6段階に分類する.歌詞の分析要素から,この曲には「力強さ」を表 す単語が多く使用されていた.図1に,表現分析から得られた距離とピントの変化を示す. 縦軸は「距離」「ピント」の程度,横軸は歌詞の番号を表す.図1より,この曲は「語り手」 と「見られているもの」との距離が激しく変化し,距離が遠いほど対象が詳細に描かれ,反 対に距離が近いとピントが明確でなくなるという特徴があった.この歌詞の表現には,曲の 聞き手・歌い手に対し,「語り手と視線が一致する」と感じさせる効果があると思われる.

参考文献

[1] 佐野正幸;パ・リーグどん底時代:激動の昭和 48 年,長崎出版,2009.

[2] 日本経済新聞社編;球界再編は終わらない,日本経済新聞社,p.192,2005.

[3] 高田明典;物語の訴求構造分析の理論と手法及び応用事例, 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエテ

ィ Fundamentals Review,14 巻,2 号,pp.118-137,2020.

[4] 高田明典, 竹野真帆, 津久井めぐみ;物語の力:物語の内容分析と表現分析, 大学教育出版, 2019.

謝辞:歌詞分析シートの作成にあたり,導線設計研究所の今江崇博士に協力して頂きました.感謝します.

地方競技団体におけるナレッジマネジメントに関する研究

神戸大学大学院 人間発達環境学研究科 人間発達専攻 前期課程2年生 島津 大地

背景

現代ではポスト資本主義社会として知識社会(Drucker,1993 上田訳 2007)と言われて

おり,組織において知識は無形の資産である.その知識を効果的に創造し,蓄積,移転でき るように管理するものがナレッジマネジメントである.ナレッジマネジメントの定義の一 つとして,「個々人の知識や企業の知識資産を組織的に集結・共有することで効率を高めた り価値を生み出すこと(野中・紺野,1999)」が挙げられる.

スポーツ分野においては,2000 年のシドニーオリンピック大会より Olympic Games Knowledge Management(OGKM)が採用され,公式のナレッジマネジメントが実施された (Halbwirth & Toohey, 2001).それをきっかけにスポーツマネジメント分野でも研究が行 われ始めた.研究対象は国際オリンピック協会をはじめとしたメジャースポーツイベント の組織委員会(Halbwirth & Toohey, 2001;Parent et al., 2014;Werner et al., 2015)や 国のスポーツ機関(Delshab et al., 2020;Willem et al., 2019)であることが多い.しかし ながら,スポーツの基盤から競技力向上と競技普及を支えているのは,地域・地方のスポー ツ団体やスポーツイベントを運営している組織である.そのため,そのような地方競技団体 におけるナレッジマネジメントを検討する必要がある.

また,スポーツ分野におけるナレッジマネジメントにおいては,「人の重要性」が挙げら れている(Delshab et al., 2019;Delshab et al., 2020;Schenk et al., 2015;Parent et al., 2014;Parent et al., 2017;Souteh et al., 2018).具体的に,他のスポーツ組織との関わり があり,知識を移転する人の総称として「ゲームジプシー」や「知識ブローカー」が挙げら れている(Parent et al., 2014;Werner et al., 2015).Aziri et al.(2013)は,人的資源管 理はナレッジマネジメントに影響することを明らかにしており,ナレッジマネジメントに おいて組織における人材マネジメントの重要性も伺える.

そこで,本研究では,地方競技団体を対象として,組織の人材マネジメントを一つの目的 とした「事務局設立」に着目をし,「事務局設立」によるナレッジマネジメント変化につい て検討することとした.

目的

本研究の目的は,地方競技団体のナレッジマネジメントのプロセスを明らかにすること とする.リサーチクエスチョンは以下の通り,設定する.

RQ1.地方競技団体におけるナレッジマネジメントでは,どのようなプロセスとなってい るか.

RQ2.事務局設立によって,どのようにナレッジマネジメントプロセスが変化をしたか. 方法

本研究では,質的アプローチを用いた.対象は,「地方競技団体であること」「事務局設置 前後のナレッジマネジメントプロセスの実施状況を把握できること」が挙げられる.そこで 本研究の調査対象は,「公益財団法人日本水泳連盟学生委員会関西支部」とした.この団体は,中央競技団体である公益財団法人日本水泳連盟の一つの委員会である学生委員会の関 西地区を統括する支部である.データ収集では,文献収集と半構造化インタビューを行った. データ分析では,テーマ分析を用いた.テーマ分析の際には,スポーツイベント組織におけ るナレッジマネジメントのプロセス(Schenk et al., 2015)に基づいて,実施した.

結果

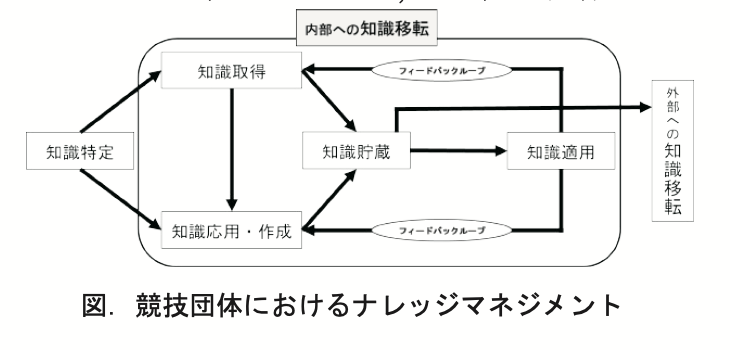

RQ1 に対する結果は,以下のようにまとめられる.競技団体においても,基本的にスポーツイベント組織のナレッジマネジメントのプロセス(Schenk et al., 2015)と同様のステップを踏むことが確認された.しかし,常にフィードバックループが起きている点で異なる結果となった.競技団体においては,常に競技会や会議などの実践の場において知識を適用しているため,知識を適用した後,「知識取得」と「知識応用・作成」へのフィードバックループが起き ていると考えられる.また,プロセスの中では競技団体では,組織パフォーマンスの維持・ 向上が目的であるため,内部への知識移転が強調されていた.

RQ2 に対する結果は,以下の 2 点にまとめられる.まず,事務局設立の背景は,人材確 保と実働する理由付けが挙げられ,組織のガバナンス強化も目的の一つとして挙げられた. 以前までは内部のメンバーが外部の指示を受けていたが,事務局設立により外部のメンバ ーが内部に入り,タスクの割り振りをされることにより,意思決定・ガバナンスという面で 強化ができた.次に,事務局設立におけるナレッジマネジメントのプロセスの変化では,主 に知識取得と知識蓄積に見られ,その結果内部への知識移転も変化していた.事務局の設置 により,「過去の経験者の確保」「外部とのネットワークを持つ個人の確保」「長期的な人材 確保」の 3 つの観点からナレッジマネジメントに影響を与えていた.

結論 今回は,地方競技団体に焦点を当てて,ナレッジマネジメントのプロセスを検討した.研究の限界の一つとして挙げられるのは,ナレッジマネジメントプロセスを批判的に検証す ることができなかった点である.本研究では,スポーツ分野でのプロセスのみをレビューし,スポーツイベント組織を対象としているプロセス(Parent et al., 2014; Schenk et al., 2015) を,競技団体が対象の本研究に援用した.親学問である経営学分野を中心に一定の支持をさ れているモデルの蓄積はされており(e.g., Bennet and Bennet, 2004; Choo, 1998; Wiig, 1993),それらを網羅的にレビューし,モデルの妥当性を高める必要があった.

参考文献

1) Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation (Vol. 105): OUP USA. (野中郁次郎,竹内 弘高,梅本勝博(訳)(2000).東洋経済)

2) Schenk, J., Parent, M. M., MacDonald, D., & Proulx Therrien, L. (2015). The evolution of knowledge management and transfer processes from domestic to international multi- sport events. European Sport Management Quarterly, 15(5), 535-554.