スポーツツーリズムの経済規模を考える

スポーツツーリズムの経済規模を考える

同志社大学スポーツ健康科学部准教授 庄子博人

この冬、滋賀県のびわ湖バレイスキー場へ家族でスキーに行きました。びわ湖バレイは、琵琶湖のほとりに位置する打見山と蓬莱山に広がる標高1,100mの山岳リゾートです。5歳の娘のスキーデビューだったため、事前にスキー用品一式を購入しました。京都の自宅を出発し、第二京阪高速から名神高速を経由し、湖西道路を使って約1時間でスキー場の駐車場に到着しました。琵琶湖のほとりから一気に標高1,100mまで上るため、駐車場からゲレンデへは急勾配のロープウェイで移動します。ゲレンデに着くと、娘は、怖いもの知らずで何度も転びながらもスキーを楽しんでいました。昼食はスキー場のレストランを利用せず、自宅から持参したおにぎりを休憩スペースで食べました。宿泊はせず、帰り道に外食で夕食を済ませました。

単純な日帰りスキーですが、スキー用品・用具代、車両費、高速道路料金、駐車場料金、ロープウェイ代、リフト代、飲食費など、さまざまな生産主体からさまざまな財やサービスを購入しました。宿泊を伴うスキーツーリズムであれば、宿泊費も追加されますし、旅行代理店のパックツアーを利用すれば、マージンが発生します。もし娘をスキー教室に入れて、専門の先生にコーチしてもらえば、指導料もかかるでしょう。ただ、難しいのは、「スポーツツーリズム」の範囲です。そもそも日帰りスキーはツーリズムに入れるべきでしょうか。購入したスキー用品代はスポーツツーリズムでしょうか。さらに、車両費、家で作ったお弁当に係る費用、帰り道の外食などは、スポーツツーリズムに入れていいのどうかも悩ましいところです。このように、スポーツツーリズムの経済規模というのは定義するのが困難で、考え方によって変わってしまう性質のものであると言えます。

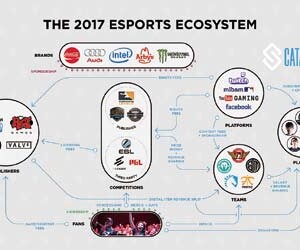

スポーツツーリズム産業、という考え方があると思いますが、一般的な産業分類のどれか1つに当てはまるものではなく、様々な産業から様々な財・サービスを調達しているといえます。このような考え方は、サテライトアカウントと言われ、一般的な産業の分類にあまり適合しない分野に適応されます。

観光庁は、旅行・観光サテライトアカウントを作成し、毎年、継続的に数値を推計し公表しています。2019年の数字をみると、観光サテライトアカウントでは、2019年の観光GDPの全体は、約11.2兆円と公表されています。そのうち「スポーツ・娯楽業」は、7,760億円とされています。このスポーツ・娯楽業は、スポーツ以外の娯楽も含まれていますし、スポーツにも用品代も含まれているので、スポーツツーリズムの概念としてはかなり大きな定義であると考えられます。また一方、日本政策投資銀行が試算したスポーツサテライトアカウントは、2019年の「スポーツ旅行サービス」は、1,330億円となっており、観光サテライトアカウントの「スポーツ・娯楽業」と比較してかなり少なくなっています。この理由は、観光サテライトアカウントとは逆で、スポーツに関する「旅行業」「観光協会」「旅館・ホテル宿泊サービス(宿泊料金に夕食・朝食を含む)」しか含まれていないためです。

表に、スポーツツーリズムに関係すると考えられる産業分類の細品目を掲載しました。少なくともこれらの品目は全てスポーツツーリズムと定義しても良いかもしれません。しかし、例えば、移動や輸送に係る費用は、そもそも「スポーツ関連流通」業に分類されています。またスポーツ用品・用具代も、その時使った費用はスポーツツーリズムに入れるべきという意見もあるかもしれません。スポーツサテライトアカウントをもとにスポーツツーリズムを考えるのは、産業分類の組み替えを必要とすると言えるでしょう。