スポーツイベントの地上波無料放送は消滅するのか ~WBC独占放映契約問題

スポーツ法の新潮流

スポーツイベントの地上波無料放送は消滅するのか 〜WBC独占放映契約問題

早稲田大学スポーツ科学学術院教授・博士(スポーツ科学)、弁護士

松本泰介

2026年3月に開催されるWorld Baseball Classic(WBC)の独占放映権をNetflixが獲得し、日本のテレビ局による地上波無料放送がなくなったニュースが大きく取り上げられています。日本において、このような地上波無料放送がなくなる事態はもう珍しいものではありません。サッカー男子W杯最終予選のアウェイ戦は地上波無料放送は無くなり、2022年サッカー男子W杯は、地上波無料放送が一部に限られていました。既にスポーツビジネスの主たる放映がテレビ放送ではなく、映像配信に移っているのは時代の大きな流れですが、我々はもう地上波無料放送でメガスポーツイベントを観ることはできなくなるのでしょうか。今回は、法的な観点から、この点を解説したいと思います。

地上波無料放送の決定権限は誰に?

そもそも地上波無料放送は、我々ユーザーが望めば実現するのでしょうか。国民の要望だからといって、日本での興行権のみを有する組織が地上波無料放送を決定することができるのでしょうか。

結論として、それはできません。スポーツビジネスにおける放映権がどのような内容になるかは、あくまでスポーツイベントの主催者と放映権者間の契約に基づくため、その合意内容にしたがう必要があります。もちろん放映権の金額にも大きな影響がありますが、スポーツイベントの主催者が、放映権というどのようにビジネスを行うかを考え、契約上の権利として販売を行います。ですので、スポーツイベントの主催者が地上波無料放送を行うテレビ局との契約より、映像配信を優先する判断を行った場合、地上波無料放送を契約上の権利として設定しないことになります。今回のWBCの場合、主催者であるメジャーリーグ(MLB)とメジャーリーグ選手会(MLBPA)は、すべての放映権を独占してNetflixに付与しているので、主催者として地上波無料放送のみを日本のテレビ局に販売することはなくなりました。

また、WBCの予選である東京ラウンドに関しては、これまで放映権を含めた興行権が読売新聞社に付与されていましたが、今回、まず放映権については付与されませんでした。興行権の内容についても、主催者と興行主との間の契約内容によりますが、主催者が、興行主にどのような内容の権利と付与するのかをビジネスとして検討し、契約上の権利として興行主に販売します。主催者として、放映権だけでなく、スポンサー権、商品化権など自ら行使した方が利益が大きい場合、興行主に販売する範囲から外すでしょう。MLBは、2025年3月に行われたロサンゼルス・ドジャースとシカゴ・カブスの開幕戦でも、スポンサー権などを自ら販売することで大きな利益を手にすることができました。むしろチケッティング権以外をローカルの興行主に販売するインセンティブは極めて低いため、今回のような対応になっているとも思われます。

ユニバーサル・アクセス権の限界

このような議論の際に、近年日本でもよく出てくる言葉が「ユニバーサル・アクセス権」です。広く国民がテレビの地上波無料放送などで国民的スポーツイベントを観ることができる権利であるかのように使われています。しかし、ユニバーサル・アクセス権の実像はそのようなものではありません。

ユニバーサル・アクセスという概念は、1948年の世界人権宣言にあるコミュニケーションの自由に基づくといわれています。ヨーロッパでは、スポーツを公共財と捉え、特にイギリスやフランスを中心に、高騰するテレビ放映権料、テレビ放送の有料化の中で、有料独占テレビ放送を規制する法制を行ってきています。一方、アメリカでは、商業放送が発展しているため、ユニバーサル・アクセスという発想はあまり生まれませんでした。

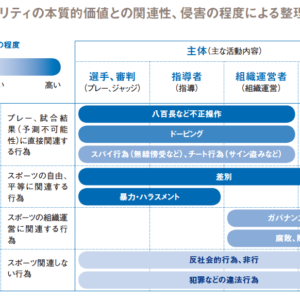

イギリスの放送法においても、どのようなスポーツイベントでも無料放送を義務付けるものではありません。いわゆる公共放送以外の独占放送について国の許可が必要となる(規制対象となる)スポーツイベントは、特別指定リストに記載されたものに限られます。商業放映を行う事業者の利益を考えれば、このような限定がなされるのは当然のことと思われます。最新の特別指定リストも、国際大会としては、オリンピックパラリンピック、FIFA男女ワールドカップ決勝トーナメント、ウィンブルドン決勝、ラグビーワールドカップ決勝などに限られており、すべての国際大会が対象になっているわけではありません。また、公共放送事業者にこのようなスポーツイベントの無料放送を義務付けるわけではないので、誰でも無料で観れる権利が付与されているわけではありません。

また、イギリスでは、2024年のメディア法制定により、2026年からいわゆる公共放送事業者が行う無料配信以外の独占配信についても国の許可を求めることになりましたので、いわゆるNetflixやAmazon Primeなどの配信事業者が特別指定されているイベントを自由に独占配信することはできなくなくなりました。

ユニバーサル・アクセス権の議論をするときに最も難点なのは、放映権をどのように設定するかはスポーツイベントの主催者と放映事業者との間に契約によるので、民事法上、基本的には契約自由の原則が当てはまることです。すなわち、放送なのか配信なのか、有料なのか無料なのかは本来この契約次第になります。そして、放映権の発展の歴史をみても、スポーツイベントの主催者である競技団体は、自らの資金調達のために、放映事業者に対してより大きな放映権料を求めてきました。その金額が多額になるにつれ、放映事業者としては自由に放映権が付与されると困りますので、独占権を取得することを目指すようになります。したがって、無料放映の最大の敵は競技団体による資金調達であり、逆に言えば、無料放映をある程度認めていくとなると、競技団体は資金調達を諦める必要があります。ここにユニバーサル・アクセル権を確立することの難しさがあります。イギリスの放送法も、何でも無料放送を義務付けているわけではなく、特別指定リストの中でも、2つのカテゴリーにわけ、競技団体の資金調達を行えるように一部独占放映を認めるカテゴリーもあります。

したがって、いわゆるユニバーサル・アクセス権というものも、何でも地上波無料放送を義務付けるものではなく、限界があると理解する必要があります。

地上波放送実現のためには?

①放映権のサブライセンス

理論的には、Netflixが得た独占放映権の一部について、日本のテレビ局や他の配信事業者がサブライセンスを受け、無料放映するという選択肢があります。

しかしながら、元々高額な金額を支払って購入されている独占放映権ですので、購入者も安価な値段でサブライセンスすることはほとんどありません。また、自らが保有する独占放映権の価値を最大限利用することになりますので、人気な試合はサブライセンスに対象にされず、一部に限定されるなど、ビジネスとしてはなかなか実現には難しい問題があります。

②日本の競技団体による地上波放送権購入

地上波無料放送を望んでいる声は、日本の競技団体からもよく聞かれます。日本サッカー協会や日本プロ野球(NPB)などは、競技の人気自体や普及を促進する必要から、地上波無料放送の意欲が高くなります。

しかしながら、そもそもテレビ局でも購入できないくらいに価格が高騰し、地上波無料放送の購入ができなくなっている中で、競技団体単体で地上波無料放送権の購入自体が簡単ではないことも事実です。競技団体がテレビ局その他関連団体と合わせて購入するなどの対応も考えられるかもしれません。

③国際大会の主催

日本は、世界でトップクラスの実力や人気を誇るスポーツが存在します。野球もその1つでしょう。前述のとおり、大会の放映権の設定は、スポーツイベント主催者と放映権者との契約に従うため、主催者の意図が大きく影響します。したがって、地上波無料放送を実現したいのであれば、そのような国際大会を日本の競技団体主導で主催していくことを考えなければなりません。

日本のプロ野球でもかつてWBCに比肩する国際大会の主催を模索した時期がありました。WBCはMLBとMLBPAが主催するイベントで、日本のプロ野球や読売新聞社がどうこう言ってもどうなるイベントでもありません。やはり自ら主催者となり、日本のプロ野球界が国際大会を主催し、世界の野球界をリードすることが求められています。

参考文献

拙書「スポーツビジネスロー」(大修館書店、2022年)、脇田泰子「スポーツ放送の発展とユニバーサル・アクセス権」(『メディアと社会』第4号15頁、2012年)、森浩寿「イギリスにおけるスポーツメディアへの法的規制とユニバーサル・アクセス権」(スポーツ法学会年報第13号69頁、2006年)、小林塁「スポーツ放送におけるlisted eventの存在意義 —ユニバーサル・アクセス保障の視点から—」(流通経済大学スポーツ健康科学部紀要Vol.1813頁、2025年)、マルチメディア振興センター「動画配信時代のスポーツ放映(前編)」(2025年)