プロスポーツリーグ経営と 今後のスポーツイノベーション研究の方向性

大河正明│びわこ成蹊スポーツ大学副学長/大阪成蹊大学スポーツイノベーション研究所所長

はじめに(自己紹介)

日本のプロスポーツ界を振り返りますと、昭和、特に戦後にはプロ野球がラジオ・テレビで中継をされるようになり、年間を通じて試合を見せるという意味で、球技として初めて日本の国民の娯楽に定着しました。ただ当時のプロ野球は企業の広告宣伝という意味合いが非常に強く、かかった選手の人件費やチームの運営費を親会社が広告宣伝費として損金計上していく、すなわちかかった分だけ赤字補填をしていく、こんなビジネスモデルから始まっています。

そして、1993年(平成5年)にJリーグが誕生します。そこには、地域密着を意識してあえて企業名をチーム名から取るという大作業がありました。大企業や新聞社さん等々から大きな反発がありましたが、ヨーロッパやアメリカのプロスポーツの勉強を重ねた中で企業名をあえて取ることが一つの生きる道という結論になりました。特徴的だったのは、親会社の赤字補填の広告宣伝媒体ということの位置づけではなく「独立した運営法人を持つ」、ここが大きな違いでした。

2000年に入るころからJリーグは収支を公表するようになります。これは横浜フリューゲルスが、佐藤工業の撤退を受けて横浜マリノスと合併したことがきっかけです。独立法人の収支を公表していく、地域と密着していくということの大切さを改めて1998年以降にJリーグが世の中に問いかけていくわけです。一方で、事実上の赤字経営が続くJリーグのクラブも多数ありました。

2010年に私がJリーグに本格的に関わるようになったときには、大体3分の1ぐらいのクラブが債務超過ないしは赤字を続けているという状況の不安定さがありましたので、まずはクラブライセンス制度を導入し、財務や施設の要件をしっかりと定め、クラブのガバナンスを効かせるという仕事をやりました。そして令和になって新たに、B.LEAGUEがスタートするということになります。

私は、もともとは銀行に入りました。1981年です。ご縁があって1995年から97年にJリーグに出向したのですが、このことが私の職業観を大きく変える転機になりました。銀行も資金繰りの苦しい会社に融資をしたり、設備投資の資金を支援したり、事業承継や資産承継のお手伝いをする、さらにM&Aの助言をする、このようないろいろな仕事があり、それぞれにやりがいがあるわけですけれども、スポーツのように、自分たちが運営に関わった試合の中で、この2時間の試合に泣いたり喜んだり、本当に笑ったり、いろいろ応援をする、その悲喜こもごもの隣り合わせ、感動が隣り合わせにある、という経験はありません。感動と隣り合わせになる「スポーツ」のガバナンスをしっかり効かせて、スポーツに携わる人、選手はもちろん関係者の地位がもっと向上すること、そんなことを自分の将来の仕事にしたいと思うようになりました。そして2010年にお誘いをいただいて、銀行を退職してJリーグにもう一度入り直すことになりました。

さらに2015年からは、Jリーグを辞めてバスケット界に飛び込むことになり、今回スポーツ界を退任して大学関係の仕事をすることになりました。

JリーグとB.LEAGUEの仕事を合わせて約10年経験させていただき、今度は大学という立ち位置の中で、若い人たちがスポーツのビジネスに関わり、そしてスポーツが産業として大きくなることに自分の知見をいろいろな意味で還元しながら、勉強しながら次へ進んでいきたい、そんなことを考えて新しいチャレンジをすることになりました。

プロスポーツリーグ経営とは

プロスポーツのガバナンス改革の中で、産業として成り立っていくプロリーグ経営を考えたときに、「開放型モデル」と「閉鎖型モデル」という2つの経営モデルがあります。

開放型モデルというのは、欧州のサッカーを中心に、新規に参入することが可能で、他の(同じ競技の)クラブと競争をしながら、負けると降格、勝てば昇格といった昇降格があります。この開放型モデルをJリーグは取っています。一方で、日本のプロ野球であったりアメリカ型のスポーツは、基本は閉鎖型モデルになっていて、原則チーム数を変えず、競合相手は他のスポーツであったり、ディズニーランドのような他のエンターテイメントになります。

運命共同体の戦力均衡モデルを目指せるのが閉鎖型モデルであり、ラグジュアリータックスを取り入れて、どこでも優勝する可能性があるような仕組みに敢えてしています。サラリーキャップを設け、ドラフトをし、ウエーバーでやる、そしてFAで選手が移籍することを可能にするといったアメリカ型モデルと、Jリーグのような開放型モデルとの違いは非常に大きいと感じていました。

そんな中で、開放型モデルを取っているJリーグに新たな風が吹いたのが、2010年以降のクラブライセンス制度の導入ということになります。メインは財務のフェアープレーで、ピッチ上のフェアープレーもソーシャルフェアプレーもある、こうした要件をしっかりと具備することによって、サッカー・フットボールの質を高めようということを始めました。

最初は「赤字になったら2部に落ちるのですか?3部に落ちるのですか?」と、ふるい落とすための制度とよく言われました。しかし、「債務超過は認めない。3年も4年も赤字を続けることは認めない」という経営のハードルを設けることで、クラブの緊張感、リーグの緊張感につながるということになっていきます。審査項目は、競技基準・施設基準・人事体制/組織運営基準・法務基準・財務基準の5項目なのですが、特に大事だったのは財務の基準(適法かつ適正な決算、監査の実施など8項目)と施設の基準(スタジアム、練習場の確保やそれらのスペックなど17項目)ということになります。

私は2010年の秋にJリーグに入ったのですが、2008年に起きたリーマンショックの後、2009年、2010年と景気が低迷し、そこに東日本大震災が起きて、2011年当時のJ1、J2のクラブの売上総合計(営業収益)は728億円へ落ち込んでしまいました。そういう中で、Jリーグクラブの営業収益はボトムから2018年の1,257億円まで、+500億円(1.7倍)ぐらいの成長を財務的に遂げていきます。そしてJリーグ本体も2017シーズンからDAZN(ダ・ゾーン)のPerform社との大型契約により、10年2,100億円という大きな契約を勝ち取ることができました。いろいろな意味でのフットボールの魅力をライセンス制度に従いながら、しっかりとした基盤をつくっていったということであります。

2012年は、40チーム中、単年度赤字が13チーム、3期連続が6チーム、債務超過が9チームと4分の1程度ありましたが、2015年以降は債務超過のクラブがなくなっています。この間、特にスポンサー収入が右肩上がりで伸びています。チケット収入も2011年からはじりじりと上がっています。また、大型の放映権の契約が取れたことによって、2017年度からはJリーグのクラブ配分金が約2倍になりました。

私はJリーグのクラブライセンス制度やJ3の創設の仕事をさせていただきながら、最後は「スタジアムを収益の原点」として何とかできないか?みたいなことを考えているときに、B.LEAGUE、バスケット界からのお話をいただくこととなりました。

B.LEAGUEの大きなミッション(使命)としては、「世界に通用する選手やチームの輩出」「エンターテイメント性の追求」「夢のアリーナの実現」という3つがあげられます。プロとしてはbjリーグがありましたが、強くしていこうという意識はあまり感じられませんでした。コンテンツとしての日本のバスケットの質を高める最大の要因は日本代表チームの強さです。そのためには育成が非常に重要であり、指導者や優秀な審判も重要なので、それらも含めて「世界に通用する」ということをキーワードにしました。

一方で、試合のエンターテイメント性も重要です。ただ試合を見てもらうだけではなく、ディズニーランドに行くのか、映画館に行くのか、いや、バスケットボールのB.LEAGUEの試合を見に行くのだ、特に実業団チームにはそういう発想になってほしいということで「エンターテイメント性の追求」を2つ目のミッションに掲げました。これを実現するために一番大事だと思ったのが、3つ目の「夢のアリーナの実現」というミッションです。

バスケットボール界全体の収入をみますと(表1)、リーグがスタートする前年(2015年-16年)の入場者数は公表162万人、収益は日本バスケットボール協会、NBL・bj、クラブの収入を全部足した総収入は105億円でした。一方、4年後のB.LEAGUEの3年目(2018-19シーズン)の実績は、入場者数259万人、総収益308億円でした。当初、2020年に向けて300万人の入場者を入れて、300億円の売上規模にして、1億円プレーヤーを出したい、そしてオリンピックに出場したい、こんなことを2015年にB.LEAGUEの組織をつくったときの最初の目標に掲げました。この中で事業収益の300億円というのは当初目標の2年前に達成して、さらにオリンピック出場が決まり、1億円プレーヤーも出ました。

三菱UFJリサーチ&コンサルティングとマクロミルとの共同調査では、プロ野球のファンは2,600万人、Jリーグは1,000万人強、B.LEAGUEは692万人と推計されています。一方で、それぞれのプロ野球(ペナントレース)の入場者数、Jリーグ(リーグ戦とリーグカップ戦)の入場者数を見ると、複数回来ている人を重複カウントした入場者数合計とファンの数とがほぼイコールなのです。ちょっと角度を変えて見ると、仮説として、このファン数(692万人)ぐらいの入場者はB.LEAGUEでも取り込めるのではないか?と考えることができます。ただし、今の各クラブのホームアリーナ(体育館)で試合をしている限り、せいぜい300万人台で、どれだけ満員にしても692万人にはなりません。先述の3つ目のミッション「アリーナの整備」が大事なポイントであるということです。

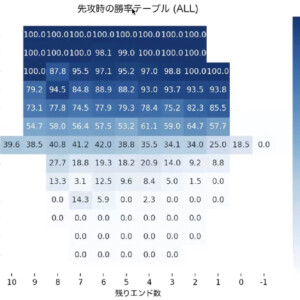

先般プロ野球の日本人選手の平均年俸が4,000万円を超えました。Jリーグは公表していないのではっきりはわかりませんが、日本人だけでいうと、2,500万円前後だと推定しています。表2は、プロの経営をやるときのいろいろな変動要素、制約条件を考えたときに、どの競技がビジネスとして成り立ちやすいのかということを私なりに考えたものです。プロ野球は70試合強のホームゲーム(チケット収入を得られるゲーム)があります。Jリーグはリーグ戦だけだと17試合です。B.LEAGUEはリーグ戦が30試合に、チャンピオンシップでプラスアルファがあります。

その一方で、何人の選手でこの収益機会を構成しているのかというのが、C「プロ選手数」なのですが、プロ野球が大体70人(+育成枠)で、Jリーグが30人ちょっとです。B.LEAGUEは平均が12人です。それぞれの事業収入(A)を見ると、プロ野球は約130億円で入場者(B)が約210万人。Jリーグ(J1)では1チーム約48億円で約32万人を集める。一方で、B.LEAGUEは、3シーズン目が9億円で9万人ぐらいのお客さんを各クラブ平均で呼んでいます。

この相関関係が実は日本人の平均年俸を決めていく要素の大きな部分を占めているということであります。1人の選手がどれだけの収入を稼いでいるか(A÷C)、1人の選手がどれだけのお客さんを集めてきているか(B÷C)を見ると、プロ野球は1人の選手が3万人を呼んできて約2億円を売り上げています。Jリーグは約1万人で1億6,000万円、そしてB.LEAGUEが7,600人と7,500億円ということになるのですけれども、まずはB.LEAGUEはJリーグ並みの1人当たりの年俸に追いつくと考えると、選手1人当たりが1.06万人と1億6,000万円というJリーグと同じだけの1人当たり生産性を上げていけば、論理的には大体似たような数字になってくると思います。

このように考えて逆算すると、今の平均9億円の収入を約2倍(19億円)にする(右欄の朱字)こと、すなわち入場者を3万5,000人(30数%)増やして約12.7万人にすることで、おおよそJリーグ並みになるということを一つのベンチマークとしながら、自分たちとして何を努力していくか?ということが大切なのではと思います。

B.LEAGUEの目指す姿

B.LEAGUEは、設立から2020年までをファーストフェーズ、令和に入った2020年から2026年までをセカンドフェーズ、そして2026年から日本バスケットボール協会100周年に当たる2030年までをサードフェーズと呼んでいます。ファーストフェーズ4年間の大きなポイントは、マーケティング戦略と夢のアリーナです。

マーケティング戦略ということで言いますと、5年前にB.LEAGUEは“スマホファースト”に挑戦して、顧客のデータベースをしっかりつくりました(デジタルマーケティング)。先シーズンが途中で終わってしまったので未実現でしたが、来シーズンにお客様がどんどん入れられるようになってきたときには、チケットのダイナミックプライシングやリセール機能(主にシーズンチケットを買われた方のリセール機能)等に非常に役に立つようなシステム開発は終わっております。

当初、「Basketball United Marketing」という構想をいたしました。スポンサー、放映権、データベース、チケットについて、協会、リーグ、クラブを全部1つにまとめて、日本代表の放映権とリーグの放映権を一緒に売っていく、スポンサードの権利も一緒に売っていく、そして競技者のデータベースとマーケティングのデータベースを名寄せすることによって、顧客データベースの充実を図って、プッシュマーケティングを目指していくというようなことを指向してきました。(図1)

そして、夢のアリーナという意味では、まずは5,000人以上のアリーナということを目指したわけですけれども、将来を見越して、アリーナ自体がプロフィットセンター(もうかる施設)になること、そして地域活性の核になること、「まちづくりそのもの」であるという考え方をすること、そして地域サービスのハブになること、更にはシティプライドを醸成すること、です。アメリカでは街の中に「シンボルとして」あるのは、プロスポーツのチームと大学を呼んでくることなどと言われていますが、まさにそのようなものになるための核としての夢のアリーナの実現を図ってまいりました。

そして、いよいよ2020年以降のセカンドフェーズ、サードフェーズということで、昨年発表したのが「B.LEAGUE BEYOND 2020」ということになります。主な施策は5つです。

まず1丁目1番地は、「夢のアリーナの実現」の延長線である「ソフト・ハードの一体経営」です。クラブのためのローカルアリーナを持つことによって、アリーナだけではなくアリーナ周辺の施設も含めた地域開発としての「エリアマネジメント」、そして「コンテンツマネジメント」ができます。いわゆるB.LEAGUEのクラブがアリーナの事業運営の主体の一つとして入ることによって、自分たちが借りるというアリーナではなく、むしろイベントであったりコンサートであったり、いろいろなコンテンツをマネジメントしながら貸していく、こんな事業運営主体にクラブがなっていく。そして「ビジネスパートナーシップマネジメント」です。命名権を販売し、そのアリーナでスポンサーシップのいろいろなアクティビティをやっていく。さらに、「イベント・ファンオペレーション」と「アリーナオペレーション」。スタジアム・アリーナを観戦のためだけではなくて、地域発展のためのアリーナとして運営に携わっていくということが大事なのではないか。2030年が日本バスケットボール協会の100周年にあたりますので、ここまでにバスケの聖地となるナショナルアリーナの実現を考えていきたいということです。

一番のポイントは「誰がリスクを取るか」ということです。スタジアム・アリーナの研究もいろいろあるし、資金調達手段から事業運営まで様々な意見がいっぱいあります。やはり大事なのは、事業主体の中にしっかりとチームが入っていくこと、そしてチームもリスクを取れること、(リスクを)取れるパートナーを探してくること、になります。

そして2番目は「デジタルマーケティングの進化」です。今、100万人規模ぐらいになる競技者&ファンデータベースがあります。バスケットという共通のキーワードを持った粘着性の高いお客様のデータベースです。チケットシステムは、3Dシートマップであったり、セカンダリーマーケットを開拓していくことであったり、AIによるダイナミックプライシング等の最適化で、チケットシステム・イコール・マーケティングデータベースとして、さらに進化させていきたいと思っていました。

ファンデータベースの今後のステップですけれども、権益を統合する、すなわち日本協会の代表のビジネスとリーグとクラブのビジネスを統合していきますので、各チームの顧客データベースだけではなくて、代表戦であったり、高校生のウインターカップであったり、大学のインカレであったり、こういった様々なカテゴリーの試合に来られたお客様とB.LEAGUEを見に来られているお客様を名寄せしていこうというようなことが考えられます。

そして大きな5つの施策の中の3つ目が「メディアカンパニー化」です。今までのように放映権や配信権を買ってもらって、試合を提供してマネタイズしていくというベースは変わらないまでも、もう少し広げて、自分たちが持っているコンテンツを例えばNBAのように自分たちが放送局となって、課金して配信をしていくという究極の選択肢もあるでしょうし、OTTサービスと連携していくということもあるかもしれない。そしてファンタジーゲームであったり、投げ銭であったり、いろいろな意味で1方向であった放送の時代から、今は双方向型や参加型の時代に変わっている中での商売チャンスをしっかりと捉えていくべきということです。

そして4つ目は「アジア戦略の本格稼働」になります。実はこの5シーズン目からフィリピン代表に入っていた若手のガードの選手が日本の三遠ネオフェニックスに入団します。さらには韓国の若手でアメリカに留学していた選手が、最初のプロ契約先として、信州ブレイブウォリアーズに入団することも決まりました。この1年半ぐらいで、中国、チャイニーズタイペイ、韓国、フィリピン、インドネシア等、アジアの国々といろいろな連携を模索してきていた中で、日本からも京都ハンナリーズにいた日本の若手のB代表(次世代日本代表)の中村選手がKBLという韓国のプロバスケットボールリーグのチームに移籍しました。そうした選手相互間の交流がやっと起こるようになってきたわけです。

フィリピンはバスケットが国技ですし、日本よりもはるかにいろいろな意味での(バスケに対する)アクセス、SNSでのアクセスが多いのです。そうした国の代表格の選手がB.LEAGUEに入ってくることで、試合の放映権を海外に売り込めないか?、インバウンドの集客ができないか?と考えるわけです。サッカー大国のベトナムでも第2の人気スポーツは今バスケットボールです。こういった海外のマーケットに目を向ければ、少子化云々なんて関係ないかもしれない、そんな意味でのアジア戦略の本格稼働です。

そして5つ目は「地域創生」です。アリーナやクラブを中心にその地域が活性化されて、コミュニティーができていき、バスケットで日本全国を元気にしていきたいという思いです。

その5つの柱を中心に将来的には2026年を目指して第2フェーズから第3フェーズへと展開していきたい。第2フェーズの5つの柱を成功させながら進化させながら、サードフェーズでは、もっともっとトップが輝く、B1が輝くリーグ(“富士山”型リーグ構造)にしたいし、毎日試合を開催したい。選手個人の体力には限界があるので毎日試合はできないのですけれども、B1だと18チームで9試合できますので、例えばNBAや韓国・中国のように隔日に開催(分散開催)していくことによって、冬場のシーズン、野球やサッカーがやっていないシーズンに毎日プロのB.LEAGUEが話題を提供していく国民的スポーツになりたい、それを「見せる」アリーナで毎試合満員の中でやっていきたいということがビジョンです。

将来的に2026年以降は、現在の昇降格がある開放型リーグから、極めて閉鎖型に近い「エクスパンション型リーグ」へと移行していきたい、すなわち一定の事業規模、一定の集客力、そしてしっかりと自由度のあるアリーナを持っているクラブを優先的にB1とする、という基準を定めて、もう一度シャッフルをしたいということを宣言しています。開放型ではなく閉鎖型の中で将来的には戦力均衡モデルといったものも模索していくということを考えています。

「お父さんのお茶の間の娯楽になった昭和のプロ野球」、「地域と向き合うことの大切さを教えてくれた、そしてクラブは独立して経営しましょうということを初めて言い出した平成のJリーグ」、エンターテイメントとテクノロジーで、新しい時代にふさわしい国民的スポーツとしてバスケットボールの新時代の到来を目指していきたい。「令和」のバスケ、「令和」のB.LEAGUEということです。

スポーツイノベーションの方向性

今般、大阪成蹊大学でスポーツイノベーション研究所の所長に就任させていただくことになりました。

これまでのプロスポーツリーグでの12年間の経験を何とか活かして研究をすることに加えて、これが実になるものとしてスポーツ界に還元できるようなものになれば、ということで10個のテーマを考えてみました。(表3)

1丁目1番地はやはり「組織とガバナンス」です。ガバナンス力が弱いとスポーツは産業として成功しませんし、イノベーションも起こせません。トップが何年も地位にしがみついて年齢が高くなってもずっと辞めない、こうしたことをはじめ、ハラスメント等インテグリティに大きな問題を抱えています。野球、サッカー、バスケットといったプロ化した競技だけではなくて、他の競技もしっかりと収入を大きくしていくためには、今JOC傘下に60以上の競技団体がありますが、小さな団体がそれぞれ独立して物事を考えるのではなくて、共存共栄することによって自主自立し、産業化を目指すといったことを研究していきたいと考えています。

2つ目は、「プロリーグの運営」です。プロリーグが健全に発展していくための提言をしたいと思っています。

3つ目は「スポーツの成長産業化」です。「スタジアム・アリーナ改革」と「経営人材の養成」の2つが柱であります。観光であったり、ファッションであったり、食であったり、ITであったり、そういった他産業とスポーツを融合させていくことが非常に大切なことだと思います。スポーツはスポーツだけで独立するのではなくて、スポーツにはスポーツツーリズムもあるし、アリーナやスタジアムに行っての食文化やダンス・パフォーマンスなどのエンタメもあるし、バスケットは特にファッションや音楽と親和性があるのではないかと思います。そのような世界観でスポーツを産業として成長させたいところです。

4つ目は「新規のビジネスモデル」。このコロナ禍でリアルのスポーツ観戦はなかなか難しいのですが、オンラインビジネスの最適化は必須です。メディアカンパニー化(自らメディアになること)や「投げ銭」といったこともあるのかも知れません。リモートでいろいろと仕事をしていくことが一つの主流になりつつある中で、最適のビジネスモデルを考えていかなければいけないということです。

5つ目は「SDGsとスポーツ」です。B.LEAGUEは「B.LEAGUE Hope」という活動をやっていて、「未来へのパスをつなごう」をキャッチコピーとしていて、バスケットらしく3Pointということで、「People」「Peace」「Planet」を掲げています。スポーツ自体がジェンダーの平等の実現、住み続けられるまちづくりと関われないか。例えば、サッカーであればスタジアムじゃなくて、クラブハウスでもいいのかも知れませんが、そういったものを中心にまちづくりを目指していくことなどを中期的なテーマとして研究していきたいと考えています。

6つ目は「スポーツと健康寿命」。介護予防であったりシニアスクールであったり、場合によってはユースの選手のいろいろな医療・フィジカルデータを集めて医学部と共同研究していく可能性もあるということでテーマとして挙げました。

7つ目ですが、Jリーグ百年構想が1996年にでき、「スポーツで、もっと、幸せな国へ」というスローガンで百年構想ができて、今、社会連携のことを「シャレン」とJリーグでは呼んでいます。まさにJリーグをその街で使い倒そう、社会のためにどうやって使うかを一緒に考えよう、どんな事例があってどんな成功モデルがあるのか、ほかにどんなやり方があるのかといったことを「地域とスポーツ」というテーマで捉えたいと考えました。

8つ目は「部活動からクラブ」へというテーマです。特に中学の部活動のブラック化が叫ばれる中で、スポーツの部活動を専門で教えるためのライセンス制度、指導者資格みたいなものができてくると思いますし、選手のセカンドキャリアを考えるうえでも有効です。セカンドキャリアでいうと、どんなに有名な企業から声がかかっても、サッカー選手はサッカーのことをやりたいのだということを僕はしみじみと感じていましたので、「部活動からクラブへ」ということは、一つの社会変革という意味では気になるところです。

9つ目はスポーツを通じた「国際貢献」。B.LEAGUEやJリーグのアジア戦略なども一つの貢献だと思いますが、国際スポーツ人の養成などもますます深めていきたいと思います。

最後に10番目です。日本版NCAAというのがスタートして、日本にある全部の大学が入っているわけではないということは理解しています。箱根駅伝を除けば、基本的には野球にしてもサッカーにしても、どうも大学スポーツが20〜30年前に比べると元気がなくなっていると感じています。しかし、大学が法人として経営をしっかりやっていかなければならない中で、NCAAを何かの形で日本版に変えてやっていくということは、やはりちゃんと調査研究する必要があるかと考えています。私なりにイメージをしながら、大阪成蹊大学の先生方、びわこ成蹊スポーツ大学の先生方とよく議論をしながら、発信ができたらと思っています。

▶本稿は、2020年7月11日(土)に開催された、第29回日本スポーツ産業学会大会の同名シンポジウムの内容をまとめたものである。