大学入試センター試験問題における スポーツの話題

大学入試センター試験問題における

スポーツの話題

土居陽治郎│国際武道大学

共通1次試験の後継として1990年から開始された大学入試センター試験(以後、センター試験)は2020年1月で幕を下ろした。2021年からは思考力重視の大学入学共通テストに移行する。センター試験30年の歴史には時代を反映した出題も数多くあった。出題には慎重を期すため、試験問題作成時期の世情と実際の出題時とのタイムラグも見られたのも特徴の一つであろう。

センター試験そのものはいわゆる「バルブ経済」最中にスタートしたことから、初期段階で作問構想したと思われる1995年の現代社会では、CMで一世を風靡した栄養ドリンクのキャッチコピー「24時間戦えますか」をもとにした働くことの意味を問う出題があった。また、2020年開催の東京五輪・パラ大会招致が決定したのは2013年だったが、その頃に作問構想したと思われる出題が2016年の日本史Bの「日本の近代オリンピック参加と現代史」で展開されたことなど、社会とともに歩んできた印象がある。

本稿では、過去のセンター試験問題とスポーツとの関係を多様な視点から回顧してみたい。なお、問題文の掲載については、独立行政法人大学入試センターおよび国際武道大学研究倫理審査(19027)で許諾を得ている。

2020年英語

最後のセンター試験となった2020年の英語の読解力問題には、スポーツ分野そのものが対象となった。スポーツ指導方法に関する研究事例が出題対象となっていて、研究に用いた的当て投擲実験の推論構築を問うものは、後継の思考力重視路線と一致することから受験界では大きな注目を集めたが、スポーツ界側からすると”In the early history of the NBA,”で始まる問題が興味深かった。

この問題では、バスケットボール誕生の頃のルールが取り上げられていて、さらにチーム名も何の注釈もなく記載されていた。そこでは、1950年のPistons 19−18 Lakersというロースコア試合が例示され、その頃のバスケットボール試合は面白みに欠けていたことから1954年のルール改正でショットクロック制度が導入され、現在のような多得点試合へ変化したという歴史を出題文から学ぶことができた。

八村選手のNBA入団を予期したわけではないだろうが、あまりにもタイムリーな出題に拍手を送りたいものである。英語はほとんどの受験生が選択していることから、NBAとしてもこれほどの広告はないだろう。

2020年社会(現代社会)

最後のセンター試験となった2020年現代社会では冒頭の第1問で、東京五輪・パラ大会に関する大学生の会話が出題文となった。そこでは環境問題、観光立国、共生社会、さらには大会後の維持管理を含めた経費負担などの会話からの諸問題が設問化された。スポーツが広範囲な社会と密接に関連していることを問題文から理解することができる。ある意味、これからの体育・スポーツ系学部における大学教育のあり方を示唆する問題文として受け止める必要があるだろう。

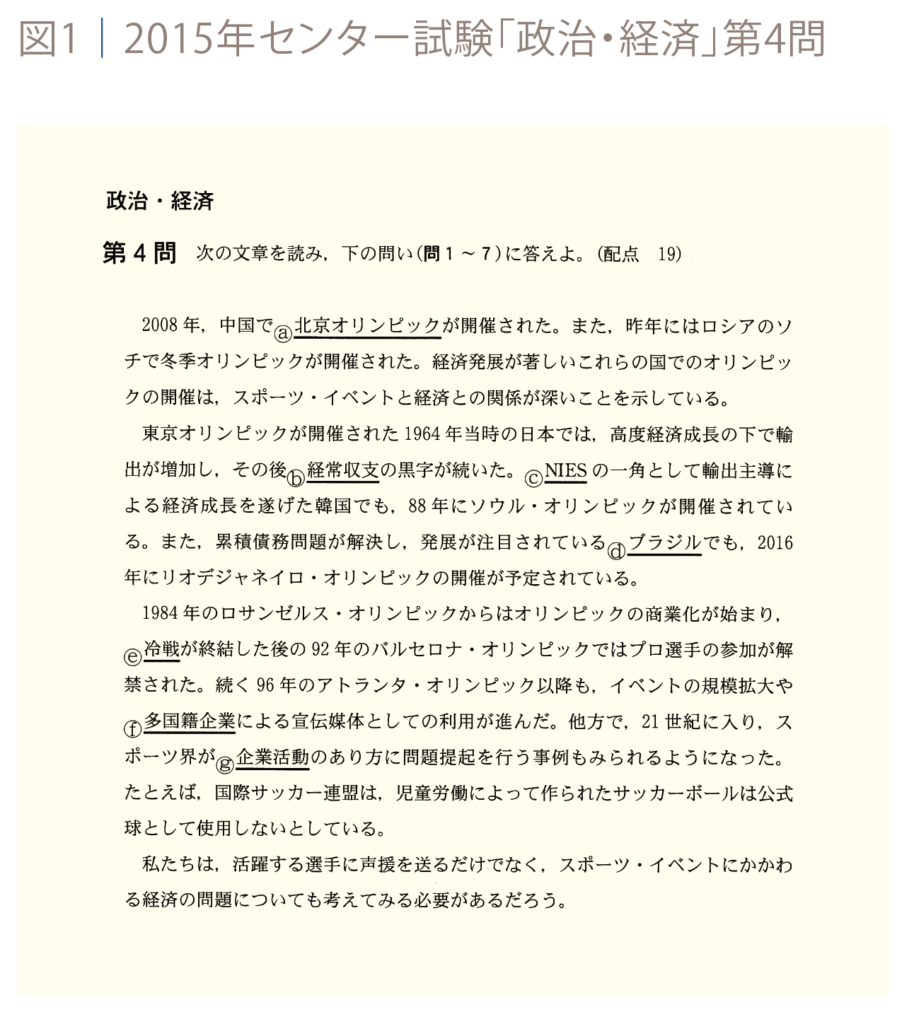

2015年社会(政治・経済)

スポーツ産業界を出題テーマとしたのが2015年政治・経済であった。この問題文を図1に示す。前述したように2020年東京五輪・パラ大会招致が決まった頃に作問されたと思われるが、巨大スポーツ大会と経済界との関係や、スポーツ産業側が抱えている問題を端的に表現していた。高校社会科(政治・経済)教科書や参考書では、スポーツと経済の関係の学習はほとんど展開されていないが、高校保健体育科(体育理論)では「スポーツと経済」というページで学習している1)。保健体育科は必修科目で、かつ体育理論も必修単元なので、建前としては高校生時代にはこうした問題を扱っているわけだが、問題文にあるようなスポーツ企業を取り巻く問題までをも対象としている点は画期的であった。この問題文の設問では、対象となった巨大スポーツ企業が採るべき経営戦略を経済原理で導き出すものとなっていて、その企業が展開している現在のブランド重視や独特のシューズ開発販売路線は教科書通りの展開であることが、この出題から読み取れることは特筆すべきであろう。

政治・経済の選択者は全受験者の10%にも満たない少数派であるため、体育・スポーツ系学部においてもこうした出題そのものが注目されることはなかったが、これからの『高大接続教育』においては新たな可能性を見出せる内容を含んでいる。

2001年社会(現代社会)

日本人プロ野球選手の大リーグ挑戦が目立つようになったことを取り上げた2001年現代社会の出題も興味深い。日韓サッカーW杯開催の前年ということもあり、日本のスポーツのグローバル化に見られるような変化が今後の日本企業にも展開され、情報化や雇用環境などの変化が不可避となることを問題文で示しているが、20年後に読み返してみても出題者の予想通り、変化に躊躇してきた社会になってきたことがよくわかる。2001年当時の受験生は今では社会の中堅中軸を担っている世代であるが、どのようにその時の問題文を受け止めるであろうか?

2018年社会(日本史A)

センター試験は良問ばかりというわけではない。時折、首をかしげたくなる問題文や設問も登場する。2018年日本史Aでは近現代の日本経済変化という視点で流通業がテーマとなり、その中で戦後の流通業の代表格となったダイエーが取り上げられていた。ダイエーのプロ野球球団経営も紹介され、ダイエーという企業の栄枯盛衰が問題文となった。入試問題でダイエーが取り上げられる不自然さもあるが、ダイエー球団経営に関連した設問が問題文の流れと乖離したもので、適切ではないものであった。

設問は「ダイエーのプロ野球球団経営」に関連した“日本史事実”として適切なものを選択させるものであったが、選択肢は「学校運動会」「全国中学野球大会(今の甲子園大会)」「日本のオリンピック参加」「戦後のプロ野球再開」というもので、ダイエーのプロ野球球団経営と関連しているのは「戦後のプロ野球再開」だけで、しかもその内容は史実でなく(不正解)、史実としての正解は「学校運動会」の開始時期(明治時代)というものであった。この設問が日本史Aの最終設問ということで、正解となる選択肢は近現代の流通業史でもなく、ましてやプロ野球とは無関係な史実ということで、後味の悪い入試問題ではなかろうか。

スポーツは理数系科目とも相性がよく、特に身体運動と直結する物理や生物、さらにはデータを扱う統計学視点の数学などで出題が頻出した。

理科(物理)

2001年物理Bでは慣性モーメントの理解ということで野球バットの特性が出題され、翌2002年物理Bではサッカーの壁キックで、飛行するボールの投射体運動が出題された。特筆すべきは2003年物理Aで出題された「人力発電装置」である。自転車のダイナモを自転車外に取り付け、自転車運動で生じたタイヤの回転をダイナモ発電に利用する装置でのエネルギー収支問題である。自転車運動を継続するためには運動者もカロリー補給を必要とするなど、スポーツ運動を物理学的に理解する上で非常によくできた問題であった。

しかしその後の物理ではスポーツに関係した出題はなく、物理的なスポーツ問題は理科総合へ移動してきた。2011年理科総合Aではカーリングのストーンの力学を摩擦力に関係させた出題があり、2012年理科総合Aでのアーチェリーや棒高跳び問題、2013年理科総合Aのバンジージャンプに見られるような弾性エネルギー利用(力学的エネルギー保存の法則)の出題など、身近な素材を扱う理科総合の対象へと役割分化した形となった。

数学

近年のセンター試験・数学のスポーツ関連内容は、ほぼ統計学分野に絞られていた。

それらの中でも、スキージャンプ競技得点がテーマとなった2017年数学Ⅰが秀逸であろう。スキージャンプ競技は物理量である飛距離と主観的尺度の飛型点とを合わせた得点で評価する競技で、全く異なる次元の「量」を単純加算することで競うことから、そこに少しでも数学的意味を見出そうとする意図が問題文から読み取れる(相関係数で議論すると単位という意味から抜け出せる)。

この問題はおそらく2014年ソチ冬季五輪の男子ジャンプ競技(LH)が発端だったと思われる。この五輪競技は、ポーランドのカミル・ストッフ選手が優勝、銀メダルは日本の葛西紀明選手であったが、2人の差は「飛型点」でのわずかの差であった。飛距離と物理的諸条件を加味した客観的得点と主観的得点(それも尺度目盛が0.5点という物差し)との合計点で、飛距離得点で上回った葛西選手の無念さを問題にしたものと推察される。

ここに示したセンター試験とスポーツとの関連性は30年の歴史のごくわずかな事例である。センター試験自身も30年間で大きく変化し、高校教育課程を網羅する形で科目数も大幅に増え、結果的に受験者数は年間50万人以上にも達した。高校で学ぶ教科とスポーツとの関連性の中で作成されてきた試験問題は、スポーツ立国を担う人材育成の基盤となるものであろう。スポーツを愛する多くの作問者たちの地道な貢献を、少なくとも大学教育で活用しなければならないことは言うまでもないことであろう。

▶1)高校教科書は複数の教科書会社が作った教科書から学校ごとに選定するわけだが、必修科目の保健体育教科書はほぼ1社が独占状態にあり、その教科書の記載内容とこの問題文とはかなり一致している。