【3】スポーツ産業の意義と役割

「スポーツ産業学入門」の発刊によせて〜これからのすべてのスポーツは産業化せざるを得ない〜

【3】スポーツ産業の意義と役割

元愛知大学教授

新井野洋一

日本スポーツ産業学会は、2025年3月に「スポーツ産業学入門」(晃洋書房刊:以下《本書》と表記」)を刊行いたしました(134頁/2,000円)。《本書》は、2021年当時の学会運営委員有志によって構成された編集委員会が編纂したものですが、終始、議論をリードして多数の草稿を残してくださった新井野洋一氏(元愛知大学教授)に、《本書》を補足して、《本書》の理解をさらに発展させていただくことを狙いとして、34号から4回にわたって連載いただきます。「スポーツ産業入門」編集委員会委員長・中村好男

well-beingとQOLを求める産業

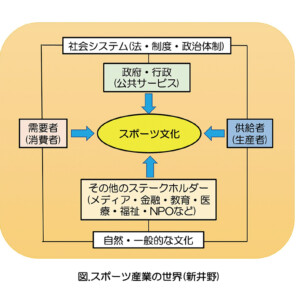

“文化とは何かを問うことより、文化が私たちの生活や社会の秩序維持装置としてどのように機能しているかが重要だ”という見解があります。今回は、この観点から《本書》を補足してみます。なお、意義とは抽象的な意味や価値を表すものであり、役割とは果たすべき機能や仕事のことで明確な行動や行為を表すものです。

私たちが目指しているのは、平和で幸福な生活の実現です。そして、産業は、モノやサービスなどの生産を通じてその基盤をつくる重要な意味を持っています。スポーツ産業も同様でしょう。 では、平和で幸福な生活とはどんなことでしょうか。well-being1がヒントになります。well-beingは、個人的な幸福(happiness)を超えた世界中の人々、社会、自然環境、文化すべての幸福を意味しています。SDGs2も類似の考え方ですが、SDGsがリスクの排除を強調することから、well-beingは”ポストSDGs”と別称されることがあります。

ともあれ、社会の幸福を追求するあまり個人の幸福が疎かにされてはなりません。well-beingは一人一人の幸福の集結でもあるからです。このことを補説する概念がquality of life(以下QOL)です。QOLは、生命の質、生活の質、人生の質の総体です。結論を急げば、スポーツ産業は、well-beingを求めるとともにQOLを向上させる役割を担っているということです。

スポーツ文化の具体的な役割についてはスポーツ基本法に提示されていますが、スポーツ産業がこれらに役立つ存在であらねばならないことは言うまでもありません。加えて、スポーツ基本法で、「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは全ての人々の権利」と明記されたことに鑑みれば、スポーツ産業にはこの「権利」を保障していく役割が付与されていることを再認識しなければなりません。

まちの変化とスポーツ産業

日本のまちは、かつて同一の土地と地縁を基盤とする地域共同体でした。そこでは、農耕をベースに職住一体の暮らしが標準でした。人々は、有力者を頂点とする序列構造であるムラ社会で、それに適した価値観を共有した生活を営んでいました。ところが、時が流れ技術革新と海外への企業進出を背景としたバブル経済期(1986年末〜1991年初頭)になると、高度工業化と都市化に伴う自然破壊や公害問題、人間疎外、新たな犯罪、自殺、いじめなどの問題が激増して、まちが崩壊するのではと危惧されました。そこで、われわれ意識などの共同感情によって住民が結びつく”コミュニティ”に再生させようとしました。地域共同体の復活は無理だとしても、せめてスポーツや祭、市町村や非営利組織の活動、インターネットを通じて住民の相互交流を図ろうと考えたのです。この時期にコミュニティ・スポーツというジャンルが登場し、まち再生のカンフル剤として期待されてきました。

少子高齢社会が到来し、総人口とともに生産年齢人口が減少を続けています。さらに、大学進学と卒後の就職における地方から都市への人口移動が続き、若者の地方からの流出が顕著です。これらによって、まちでは住宅需要の減少や空き家の増加、交通需要の減少と交通路線の減便や廃止、人手不足、社会的孤立などが激増し、自治体としての存続問題をはじめ、自然、資源、産業、福祉、雇用、育児、教育、災害救援などをめぐる課題が山積しています。

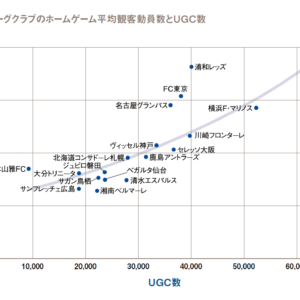

このような状況に対応するように、身の回りのすべての活動を経済や自然環境などに配慮して行うことで社会を長期的に持続させようというsustainabilityの考え方が浸透してきました。同時に、生活セクターを活発にするまちづくりや地域活性化の施策も増大しています。地域資源を地域の内外で循環させることによって、新たな雇用が生まれる、住民の地域への愛着が高まる、来訪者が地域資源を消費するなどの結果を得ようとしています。スポーツ産業界においても、sustainabilityを意識したまちづくりや地域活性化に参画する事業が増加しています。

企業の変化とスポーツ産業

企業の基本的な役割は、社会が必要とするモノやサービスを開発、生産、提供して、株主の利益と従業員や消費者の生活を維持、向上させることです。そして、これを貫徹することによって、企業は社会貢献を果たしていると考えられてきました。ところが、多国籍企業の進出によって発展途上国の経済や自然・社会環境に悪影響を及ぼすが問題が発生しました。また、地球温暖化や気候変動に対する環境保護も問題視されました。また一方で、粉飾決算や食品の偽装表示、自動車のリコールなどの不祥事が連発しました。それらを管理する法・制度の遅れもあったでしょうが、利益追求に傾斜し社会貢献を軽視してきた企業の姿勢にも原因があったと言えましょう。

このような経緯から、企業の社会的責任(Corporate Social Responsibility、以下 CSR)が問われ、社会面や環境面での諸問題を取り込んだ企業経営を行うことが世界的に広がりました。自社のスポーツチームを持ったりスポーツ組織・団体に資金援助したりの活動を通じて、CSRを表示する企業が増えています。1980年代の企業イメージアップとコマーシャリズムを論拠とした企業スポーツ隆盛の時代とは異なった形で、スポーツ産業にアプローチしているのです。スポーツ関連企業もCSRを意識した経営に移行した現状については、《本書》第6章をお読みください。

ビジネスの変化とスポーツ産業

1980年代のイギリスでは、小さな政府を指向する”サッチャリズム”か実行されました。公共サービスの縮小を図ることで歳出は削減されましたが、失業者が増え、結果的に貧富の差が生まれました。この穴を埋めようと民間企業が新たな事業として立ち上げたのがSocial Business(以下SB)です。利益だけではなく、ビジネスで社会課題を解決することが企業の目的に据えられていきました3。一方、日本では、1990年頃から、Community Business(以下CB)すなわち「地域課題を地域住民が主体的にビジネスの手法を用いて解決する取り組み」(経済産業省)が注目されました。人口減少とそれに伴う諸問題に疲弊する地方のまちの期待は大きなものでした。

現在、スポーツクラブやジム、スポーツスクール、スポーツ情報企業、プロスポーツ組織の多くが、CSRとSB、CBを導入した経営を展開しています。《本書》第3章と第4章は、これらと関連させてお読みいただくと興味が広がると思います。さらに、事業によって得られる利益と社会貢献によって得られる利益を両立させるCreating Shared Value(以下CSV)4をコンセプトとするスポーツ産業の動きが強まっています。具体的には、地域経済の活性化に資する地域文化や生産物と組み合わせたスポーツビジネス、地域スポーツや学校部活動の問題を解消する新たなスポーツビジネス、地域の自然環境を活かしたスポーツツーリズム・ビジネス、スポーツ施設を活用した人材育成ビジネス、住民主体のスポーツイベントなどです。

これらのスポーツビジネスを展開する際には、これまで以上に地域の実情に合わせた組織形態とプログラム創造することが求められます。その手順は、地域とスポーツの現状をリサーチする→地域課題を把握する→スポーツに何ができるか整理する→既存のスポーツ活動のデータを収集、分析する→ビジネス組織へ協力を募りネットワークを確立する→パートナーシップを基本とするビジネスモデル(商品開発や各種試算)を立案する→資金調達や場所の確保、必要備品を準備する→事業をスタートする、となるでしょう5。もちろん、フィードバックしながら進めることが大切です。なお、それらの事業を評価する際には、地域社会とスポーツ産業の需要者である地域住民に対する貢献度とともに、スポーツ全体の振興とアスリートへの貢献度の視点を忘れてはならないでしょう。日本スポーツ産業学会がその目的として「国民のための豊かなスポーツ環境の醸成に資する」(会則)と表明した真意もここにあると思います。(続)

1 世界保健機関(WHO)の憲章(1946)に初めて登場した言葉です。健康を身体的、精神的、社会的に良好とか安寧な状態と定義しました。

2 2015年に国連サミットが採択した2030年までに達成すべき17の持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)

3 ムハマド・ユヌス著、猪熊弘子訳『貧困のない世界を創る—ソーシャル・ ビジネスと新しい資本主義—』早川書房(2008)を参考にした。SBを提唱したグラミン銀行とムハマド・ユヌスはノーベル平和賞を受賞したことで注目された。

4 Mark R. Kramer& Michael E. Porter “Creating Shared Value: How to reinvent capitalism – and unleash a wave of innovation and growth,” with Michael E. Porter, HBR, January–February 2011(邦訳「共通価値の戦略」『DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー』2011年6月号)を参考にした。

5 新井野洋一「コミュニティ・ビジネスとスポーツ」『スポーツ社会学事典』日本スポーツ社会学会編、丸善出版、 (2025)