インドネシア×「甲子園」。 急成長する新興国でスポーツとビジネスを繋ぐ試み

インドネシア×「甲子園」。

急成長する新興国でスポーツとビジネスを繋ぐ試み

鹿屋体育大学准教授 石原豊一

将来的に総GDPで日本を超えるとも言われている東南アジアの大国インドネシアでは、日系企業が現地市場向けビジネスを拡大している。その中、「アジア甲子園」なる野球大会が開催された。ジャワ島とカリマンタン島から8チームが参加し、5日間に及ぶ大会最終日には約600人の観客の前で日本式のブラスバンド応援が披露された。大会会場ではスポンサーとなった日系企業によりプロモーション活動が行われるなど、スポーツとビジネスの連携が見られた。

インドネシアに「甲子園」を輸出する試み

日本の一人当たりGDPが韓国、台湾に抜かれたというニュースが昨年末に流れてきた。「ジャパン・アズ・ナンバーワン」も今は昔。少子高齢化と昨今の円安のもと、日本はすっかり「追い抜かれる国」になっている。

日本をこれから追い抜いていくのは、かつて「アジアNIES」と呼ばれた新興国・地域だけではない。第二次大戦中、旧日本軍が占領下に置き、戦後は日本が戦争賠償の観点から開発援助に注力してきた東南アジア地域も近年急速に経済成長を遂げ、「先進国」に近づきつつある。

その「東南アジアの雄」と言っていい存在がインドネシアである。EUをしのぐ約6億8000万の人口を擁する地域連合体であるASEAN諸国にあって、その4割超の約2億5500万人を抱えるこの国は、人口規模において世界最大のムスリム国家でもある。この人口ボーナスと、日本のそれより20歳も若い29歳という国民の平均年齢は、経済成長が今後も続くことを示唆しており、四半世紀後には総GDPにおいて日本を追い抜くのではないかという予測もなされている。

その将来性を見越して日本企業が次々とこの国を目指している。従来、東南アジアへの日系企業の進出と言えば、安価な労働力の確保を目的とした製造業における生産拠点の移転がイメージされたが、現在インドネシアに進出している企業の多くは、そこで生産した製品を日本に輸出するよりも、現地向けに販売することを念頭に置いている。つまりは、日本企業がこれまでのノウハウを生かしてインドネシアで製品を作り、それを現地で販売するのだ。

ジャカルタの街を歩いてみると、昔ながらの屋台が並ぶカンポンと呼ばれる横丁では、日本でいう「ワンコイン」以下で腹を満たすことができるが、大通りに面したこぎれいなレストランやファストフード店、それに至るところにあるコンビニに並んでいる商品の価格は日本のそれと変わらない。中間層・富裕層が確実に増えつつあるこの国でのビジネス展開は、大きな可能性を秘めている。

そんなインドネシアに「甲子園」を「輸出」しようという試みが、昨年末に実施された。

人気の高まる野球コンテンツ

仕掛け人は柴田章吾氏。現在シンガポールを拠点に活動している元甲子園球児の若き起業家だ。名門大学野球部から育成選手ながら巨人に入団。3シーズンプレーし、現役引退後にコンサルティングの世界に入り、その後独立した。そして、30代半ばまでには億単位を売り上げるまでにビジネスを成長させた。そのビジネスが軌道に乗ると、長年プレーしていた野球を、自らのビジネスのフィールドである東南アジアに普及させる活動に着手した。

2020年に、第1回アジア選手権で優勝するなど野球の伝統のあるフィリピンで野球スクールを開設。その活動を恒常的なものにすべく、2022年には一般社団法人として「海外野球振興会」を設立した。

そして昨年末、「感動は、国境を超える」のコンセプトのもと、日本の高校野球全国大会「甲子園」になぞらえた高校世代の大会・「アジア甲子園」をインドネシアで開催した。

インドネシアと野球はなかなか結び付かないが、経済成長と歩みを同じくするように、その人気が高まっている。 2018年に行われたアジア大会では、ジャカルタの新市街にあるゲロラ・ブン・カルノ・スポーツセンター(GBK)内に野球専用スタジアムが新造され、決勝の日本対韓国戦は、新しいもの好きの現地住民で満員となった。この時スタンドでは、日本のプロ野球のレプリカユニフォームが散見された。アニメやアイドルグループとともに、「日本野球」は娯楽コンテンツになろうとしている。

スポンサー企業を巻き込んでの野球普及の実験

しかし、この国の野球競技人口は、多く見積もってもいまだ3万人ほどでしかない。「観る」に特化したファンも少なからずいるだろうが、これだけをターゲットにビジネスを行うのは無理な話である。それでも、野球の国際普及を自らのライフワークと位置付ける柴田氏は、ターゲットとしたインドネシアで、その手始めとして将来的な担い手になるであろう世代の全国大会をGBKで開催することを思いついた。

現在のインドネシア野球は、年齢別に分けられた複数のチームをもつ数十のクラブとインターナショナルスクールのチーム、それにソフトボールを含む日米韓各国からの駐在員によるチームからなる。チームのほとんどはジャカルタ都市圏にあるという事情から、「全国大会」と銘打っていたものの、出場8チームの半数はジャカルタ都市圏から参加した。そして残り4チームは、2023年に高速鉄道でジャカルタと結ばれたバンドンから2チーム、ジャワ島東部の中心で国内第2の都市スラバヤから1チーム、それに新首都が建設されるカリマンタン島最大の都市サマリンダから1チームという構成となった。

大会は12月17日から5日間にわたって行われ、選手の家族と現地の野球関係者を中心に連日100人を超える観客が訪れた。600人ほどが集まった最終日には、決勝と、プロ野球経験者を含む元甲子園球児たち対大会参加チームからの選抜チームのエキシビションマッチが催された。このエキシビションマッチでは、本場の甲子園をインドネシアの野球ファンに体験してもらおうと、日本人によるブラスバンド演奏とチアリーディングによる応援がなされ、大会のフィナーレを盛り上げた。

- 「アジア甲子園」開会式の様子(GBK野球場)

- 大会最終日のチアリーダーによる応援風景

ナショナルチームレベルの国際大会の開催費が数百万円規模という東南アジアにあって、この大会のそれは桁がひとつ違う規模となった。その運営費は、日本国内とインドネシアから20超のスポンサー収入とクラウドファンディングを含め、3500万円を集めて賄った。大会を盛り上げるべく、柴田氏自身も私財を投入したと言う。これだけの資金が集まったのは、柴田氏の本業が企業と企業をつなぐコンサルタント業であったことが大きいが、日本企業の目がこの新興国に向けられつつあることも要因として挙げることができるだろう。

スポンサー企業のいくつかは試合会場にブースを出展。乳製品や日本茶ドリンクの試供品の配布などが実施され、さらにはインドネシア発のインバウンドを見込んだ旅行会社のパンフレットも配布されていた。

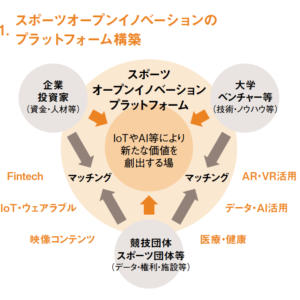

このような新興国の将来的な需要を見込んだ日本企業の戦略と、「日本野球」の「輸出」の情熱をつなぐ試みとして実施された今回の「アジア甲子園」からは、スポーツビジネスはそれ単独で成り立つものではなく、さまざまなビジネスを巻き込む必要があることを思い知らされる。柴田氏は、今後、この大会を「MLB空白地帯」である東南アジア全域を対象にしたものへと拡大していく青写真を描いている。

*本稿は、JSPS科研費(24K23782)の助成を受けたフィールドワークに基づくものである。

-2-300x300.png)