「マイナー競技」である野球をグローバルビジネス化する試み:WBCQの事例から

「マイナー競技」である野球をグローバルビジネス化する試み:WBCQの事例から

鹿屋体育大学准教授 石原豊一

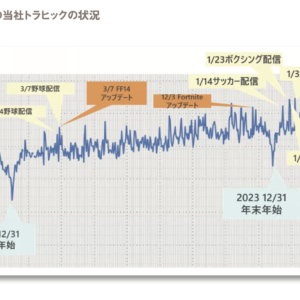

競技間のグローバル競争が激化している。我が国においては、今や空前の「生観戦ブーム」に沸いている野球も、グローバルな視点に立てば、一部地域でしか人気のない「ローカル競技」に過ぎない。世界的トップリーグであるMLBが主催する国際大会・WBCは回を追うごとに注目の度を高めているが、「野球途上国」が多く参加する予選大会(WBCQ)は、毎度集客に悩んでいる。ところが今年2月に台湾・台北で行われたWBCQは、開催4日ともチケットが完売し、これまでにない大きな成功を収めた。このことは野球ビジネスのグローバル展開についてさまざまな示唆を提供している。

グローバルスポーツシーンにおける競技間の競争を勝ち抜くための切り札—ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)—

スポーツビジネスは、今や各競技間の生き残り競争の時代に突入している。とくにスペクテイタースポーツ、つまり「観る」スポーツは、世界的な注目を集めなければ、ライバルスポーツの間に埋没してしまう危険性をはらんでいる。この現実は、近年のスポーツビジネスの世界における重要なテーマであり、我が国のナンバーワン・プロスポーツである野球もその例外ではない。

日本のプロ野球(NPB)は、昨シーズン1試合平均31,098人を集め、29,569人のMLBを凌駕する観客動員を記録した。両プロ野球リーグのこの数字は、1試合平均4万人前後を集める英国・プレミアリーグやドイツ・ブンデスリーガには及ばないものの、総試合数が野球よりはるかに少ないサッカーの世界主要リーグのそれに匹敵するものである。しかし、TOKYO2020以降、オリンピック競技から再度外された(ただし、2028年ロサンゼルス大会で追加競技として採用)ことに象徴されるように、世界的な広がりという点ではサッカーには遠く及ばず、プロリーグの分布も、北米・中南米の一部、および東アジアに限られる。このような状況において、野球がグローバルに普及し、ビジネスとして拡大していくためには、何かしらの打開策が必要だった。

その方策として、MLBは2006年に「野球版ワールドカップ」としてWBCを開始した。16か国・地域によるトーナメントとしてスタートしたこの大会は、2013年開催の第3回大会から予選大会(WBCQ)を採用し、これを含め参加国を28か国に拡大した。決勝であの大谷翔平擁する「侍ジャパン」と、彼の当時の同僚だったマイク・トラウト率いる「チームUSA」の「日米決戦」が実現し、両者が投手と打者というかたちで激突したラストシーンで大谷がトラウトを三振に討ち取り、日本中を熱狂の渦に巻き込んだ2023年春の前回、第5回大会は、人々の記憶にも新しいだろう。

「テレビ離れ」が叫ばれる中、この第5回大会の準々決勝・日本対イタリア戦が48.7%という驚異的な視聴率を記録するなど、各国で軒並み視聴者数が大幅に増加したほか、本戦初出場で日本でも話題になった野球後進国と言っていいチェコでは、公営テレビで試合が中継され、史上最高の視聴者を集めるなど、WBCは文字通り野球の世界的人気の底上げに成功している。

「コスト」だった予選を新たな収益の柱に

WBCの成功と拡大は、野球というスポーツの市場を拡大する大きな可能性を秘めている。しかし、その盛り上がりは、グローバルな視点に立てばいまだ局地的なものと言わざるを得ない。世界人口の約半数が視聴すると言われるオリンピックや一大会の延べ視聴者数2600億を数えるサッカーのFIFAワールドカップに比べると、その規模には歴然とした差がある。

予選大会でさえも、国のプライドと威信をかけた戦いにスタンドが満員となるワールドカップに比べ、WBCは日米といった主要国、あるいはホスト国が出場する試合以外のゲームの集客には苦しんでいる。とくに「マイナー国」が顔をそろえるWBCQにその傾向が顕著で、1万人を超える集客は「野球国」である台湾とメキシコ、パナマで実施されたホスト国戦でしか実現することはなく、3ケタの動員にとどまる試合も少なくなかった。

この大会では、どんな弱小国でも、参加者・スタッフとも「MLB並み」の待遇を受けるという。つまりは、移動や宿泊、ケータリングや支給される用具などはすべてメジャーリーガーと同等のものが提供される。したがってその経費は相当なものになる。さして注目を集めるわけでもなく、収入面において期待できないにもかかわらず、コストを削ることの難しいWBCQは、ビジネス面では大きなリスクを抱えるものであると言えるだろう。当初16チームが世界各地4か所に分かれて行っていたWBCQが、主催者であるワールド・ベースボール・クラシック・インク(WBCI)の本戦出場国拡大の方針により、今回、8チームによる2か所開催に縮小されたのは、このような背景があったのかもしれない。

しかし、来年の本戦に向けてこの初春に開催されたWBCQには、台湾という「救世主」が現れた。日本、韓国と並ぶ「アジアビッグ3」の一角を占めながら、前回大会では、自国開催の第1ラウンドで最下位に終わり、今大会に向けては、予選に回ることになったのだ。

台湾は過去にも一度予選に回ったことがあったが、その際の会場は台北郊外にある収容1万2000人ほどのスタジアムだった。しかし、今回は2023年11月に開場した最大4万人収容可能な新しいドーム球場が会場となった。加えて、昨年秋に開催された国際大会・プレミア12で代表チーム・「チーム・タイワン」が侍ジャパンを破り「世界一」に輝いたことで爆発的な野球ブームが起こっている。この状況は、WBCQの集客に頭を悩ませていたWBCの運営会社であるWBCIにとって、まさに天祐というべきものとなった。

今回のWBCQでは、台湾ラウンドにホスト国・台湾の他、ニカラグア、南アフリカ共和国、スペインが、米国アリゾナ州ツーソンで実施されたもう一方のラウンドにコロンビア、ブラジル、ドイツ、中国が参加することになった。ホスト国が参加しない上、MLBのスプリングトレーニングが行われているアリゾナで実施されたツーソンラウンドは、無論のこと現地の野球ファンの注目を集めることはなく、2,000〜3,000人規模の観客動員に留まった。参加国のファンが多いとは思えない中、物販収入も期待できなかったことは言うまでもない。この予選大会全体をビジネスとして成功させたのは、台湾ラウンドだったのは間違いない。

「世界一」の余韻が後押しする台湾の野球人気

1990年にリーグ戦をスタートさせた台湾のプロ野球は、たちまちのうちに国民的スポーツとしての野球の地位を不動のものにした。そして、1992年のバルセロナオリンピックでの銀メダル獲得も追い風となり観客動員は順調に伸びていった。筆者はこの時代に初めて台湾を訪ねたが、当時の台湾野球の中心地だった台北市立球場にはプロ野球の試合前となるとチケットを求めたファンの長蛇の列ができていた。町を歩けばどこからともなくテレビの野球中継の実況が聞こえ、駄菓子屋の店頭には野球カードが並んでいるなど、プロ野球が娯楽の王様だった昭和の日本さながらの風景が見られた。

しかし、その後、裏社会を巻き込んでの八百長やプロ2リーグの分立など台湾プロ野球は大きな問題を抱えるようになり、スタンドから客足が遠のいた。

近年は、韓国や日本のスタンドの応援にヒントを得たチアガールの導入やマーケティング戦略の向上もあり、一時の底を脱した感があったが、なによりも昨年のプレミア12での優勝は台湾の野球人気を沸騰させ、国民的スポーツとしての地位を確固たるものとした。

その余韻が冷めやらぬうちに開催されたWBCQのチケットは280〜2980台湾元(1300〜1万4000円)と、現地プロリーグのそれよりもかなり高額であったにもかかわらず、結果的には大会4日間全て完売となった。

国際大会の「アキレス腱」=「ホスト国以外の試合」をどう克服するか

国際大会のビジネス上のアキレス腱と言えるのが、ホスト国に関係のないカードのチケット販売であることは言うまでもない。この心配なしに大会を開催できるのは、世界中のほとんどの国・地域が参加する予選でふるいにかけられた強豪国が本戦に進むサッカーワールドカップくらいだろう。元々アマチュアリズムをその理想に掲げていたこともあり、スペクテイタースポーツとしてはマイナーな存在の競技も実施されるオリンピックもホスト国に関係のないカードのチケット販売には苦戦する。TOKYO2020では、日本で人気の野球競技でさえ、対戦スケジュール発表前にチケットの抽選販売を行うことで、この問題を克服しようとしていた。

WBCの場合、この大会が始まった当初からチケット販売は第一次ラウンドの対戦スケジュール発表後に行われていたが、こうすると、例えば東京ラウンドでは、地元・日本が出場する試合は大入りとなるものの、その他のカードは4万人収容の東京ドームの半分を埋めるのがやっとという状態が続いた。そこで主催者が採ったのが、1日2試合の通しチケットという方策だった。この大会では、テレビ放送を見越してホスト国にはナイトゲームが振り分けられるのが常なのだが、ホスト国が出場しないデーゲームが同日に組まれる場合、個別にチケットを販売せず、2試合ともに有効な通しチケットとして販売するのだ。これにより、デーゲームの入場料収入を失うことになるが、ナイトゲームを観戦予定のホスト国のファンがデーゲームにも足を運ぶ可能性が高くなる。単独では客の入りが見込めないデーゲームのチケット収入をある意味あきらめることで、入場者数を増やし、場内の物販やフードの売上を伸ばした上、デーゲームとナイトゲームの観客の入れ替えのコストを省こうという戦略である。

この方策は今回のWBCQでも採用された。2012年11月に台北郊外の新北市で行われた同大会では、台湾戦以外の3試合には合わせて約2600人しか入らなかったが、今大会では、大会2日目と3日目が週末と重なったというスケジュール設定もあり、「チーム・タイワン」の出場しないデーゲームにも毎試合数千人の熱心な野球ファンが台北ドームのスタンドを埋めた。さらに言えば、「チーム・タイワン」が初戦を落とし、他チームの試合の行方がホスト国・台湾の予選突破の鍵を握ることになったことも、スペインや南アフリカ共和国の試合にも注目が集まることにつながった。そしてこれらの試合でも好ゲームが続き、いわゆる「野球マイナー国」の魅力をファンに伝えられたことは、将来的なホスト国出場試合以外のカードの集客につながる可能性を開いた。

今大会では、両ラウンドともに2つの本戦出場枠が与えられていた。4チームによる総当たり戦の首位チームにはひと枠目が、そして2位、3位チームによる最終出場枠決定プレーオフの勝者にもうひとつが与えられるという変則的なフォーマットが結果的には功を奏した。

巨大な消費空間としての台北ドーム

会場となった台北ドームは、単なる野球場としての機能を超えた巨大な消費空間と言えるだろう。デーゲームとナイトゲームの間には3〜4時間の空白があったが、この間は入退場可能としたため、ファンはその間に食事やショッピングを楽しむことができた。

それとは知らずに外から台北ドームを眺めると、野球場だと気づく人は少ないだろう。数か月後にオープン予定のデパートのビルと一体化したこの建物は、球場部分の外壁に飲食店が軒を連ねている。昼時ともなれば、3000円もするランチを提供するそれらのレストランには行列ができていた。この光景を目の当たりにすると、1人当たりGDPにおいて日本を追い抜いたともいわれる台湾人の購買力を思い知らされる。この飲食店街や敷地内の地下通路に広がる店舗群は、来場者にとって野球以外の楽しみも提供し、そこを消費空間としていた。また、ドーム内外にはグッズショップも点在していた。

台湾の野球グッズの充実ぶりは、今や日本や米国のそれにも引けを取らない。WBCQ開催中、「チーム・タイワン」の関連商品で満たされたショップには入場制限が課され、代表チームのレプリカジャージや、今や台湾野球のアイコンともなっているチアガールの関連商品が飛ぶように売れていた。インターネットを通じてグローバルに人気を誇るチアガール・「啦啦隊」の中には、CMタレントとしてメディアに起用される者や、日本や韓国から参入するメンバーもおり、彼女たちの存在は、今や台湾の野球ビジネスに欠かせない存在となっている。

大団円で終えた大会

大会期間中、台湾のスポーツメディアはWBCQ一色に染まった。1勝2敗で終えた総当たり戦の結果を前に「世界一」はどこに行ってしまったのかと、野球ファンは騒然となった。

大会前、「チーム・タイワン」は総当たり戦3連勝で本選出場を決めると予想されていた。そのため、大会最終日にその他のチームが2枠目を争うと思われていたプレーオフは興行的には「消化試合」扱いで、そのチケットは、内野席一律500元(2350円)という「投げ売り価格」で販売されていながらも、大会開始当初ほとんど売れていなかった。

しかし、初戦で伏兵のスペインに大敗を喫したことで、「チーム・タイワン」が最終枠決定プレーオフに回る可能性が一気に高くなり、大会2日目が終わった時点でチケットはほぼ完売となった。この状況を前に運営当局は、開放の予定がなかった外野席チケットの販売を急遽開始した。無論、それらは試合当日までには完売となった。

総当たり戦3位に終わり、背水の陣でプレーオフに臨んだ「チーム・タイワン」だったが、大入り満員の地元ファンの熱狂的な声援の中、初戦に大敗を喫した因縁の相手、スペインを見事破り、本戦出場を決めた。

無論、この筋書きを運営当局は予想してはいなかっただろう。台湾のファンにとっては心臓に悪い大会だっただろうが、「怪我の功名」とでもいうべきだろうか。大会4日間のチケットを完売したこの大会は、ビジネス的には大成功を収めた。スポーツは筋書きのないドラマであるという言葉を実感した台湾のファンは、その高揚した気持ちのまま、来年3月の本戦まで、「チーム・タイワン」の関連商品を購入し続けるだろう。

グローバルな普及や地球規模でのビジネス展開という点において、他の球技に比べまだまだ遅れを取っている野球だが、今回のWBCQの事例からは今後のビジネス展開におけるヒントを多く得ることができた。

*本稿は、JSPS科研費(24K23782)「SDPとプロスポーツの関係性についての一考察」の助成を受けたフィールドワークに基づくものである。

-1024x769.jpg)