スポーツが「まち」を創造する 長崎スタジアムシティ -スタジアム・アリーナ視察研究会レポート-

スポーツが「まち」を創造する長崎スタジアムシティ

-スタジアム・アリーナ視察研究会レポート-

スタジアム・アリーナ視察研究会 大阪成蹊大学教授

菅文彦

日本スポーツ産業学会は、2024年から新たな取り組みとして「スタジアム・アリーナ視察研究会」を開始した。当研究会は、国内外のスタジアム・アリーナの視察に基づいて、学術的知見の獲得と実践的提言を目的とするもので、第一弾として2024年10月に開業した「長崎スタジアムシティ」を視察した。本稿では、同年11月9日(土)〜11日(月)に20名の参加者により実施された模様を報告する。

ここは「サッカースタジアム」なのか?

九州の玄関口・博多から西に向かい、長崎本線の列車に揺られると、福山雅治の楽曲「道標」に歌われた美しい海景色が車窓を彩りながら、長崎駅にたどり着きます。いかにも終着駅の佇まいを見せていた長崎駅に往時の面影はなく、今では高架プラットフォームが整備され、駅前ロータリーの工事が間断なく続いています。

長崎駅を南下すると出島や新地中華街、グラバー園などが立地する観光エリアに行き当たり、路面電車に乗り込む観光客から大型客船を一斉に下船するインバウンド客まで、賑わいを見せています。

そうした人の流れの反対方向、長崎駅を北上した先に登場したのが「長崎スタジアムシティ」です。同駅から歩いて10分ほどすると、白い外観に覆われた「スタジアムシティホテル長崎」の姿が視界に入り、ショッピングモールやスタジアム、その奥にあるアリーナを含む一体に足を踏み入れることになります。その土地は2017年まで三菱重工業長崎造船所幸町工場が操業し、その跡地の活用事業者の公募にジャパネットグループが名乗りを上げました。同社はJリーグクラブ「V・ファーレン長崎」をグループ会社化し、約7.5万㎡に及ぶ土地の購入を経て「民設民営」による大型複合施設の建設が始まりました。

折しもスポーツ庁による「スタジアム・アリーナ改革」が打ち出され、「まちなか」に立地して高い収益性を有するとともに、地域の経済的・社会的価値の発現に寄与するスタジアム・アリーナのあり方が議論される時期に重なりました。「長崎スタジアムシティ」はホテル、商業施設、オフィス棟に囲まれる形でスタジアムとアリーナが存立するひとつの「まち」として、その全貌を現すことになります。

私がその地を訪れたのは、視察研究会前日の金曜夕刻でした。サッカーの試合があるわけでもないのにスタジアムは煌々と灯を照らし、目に映るのは、観客席に気ままに腰かける人や、コンコースにあるソファやテーブルで軽食片手に談笑する人たち、あるいは黙々と宿題ドリルをする中高生の姿でした。試合のない日のスタジアムといえば、入口にロープが張られて関係者以外立ち入り禁止、威圧感しかないコンクリートの塊との印象でしたが、その正反対の光景に出くわし、しかも朝7時から夜11時まで開放されていると知るに至っては驚きを隠せませんでした。どこかの都市公園の一画に身を置いたかの感覚に陥りました。

そんな第一印象の「長崎スタジアムシティ」において、視察研究会が始まりました。

- スタジアム全景

- ホテルからの眺望

- 観客席とピッチは約5メートルと国内最短。

- スタジアム上空を飛べる「ジップライン」

- 特別にピッチ上で集合写真

- Hアリーナ全景

ホスピタリティ追求の「ピース」なスタジアム

当視察研究会でこだわったのが、スタジアム・アリーナツアーと称される、施設の内部見学の実施です。新しい施設でも試合チケットを買えば、観客席やコンコースエリアを見ることはできますが、VIP専用部分やバックヤードに立ち入ることはできません。今回は、長崎スタジアムシティの企画・運営を担う株式会社リージョナルクリエーション長崎・山代康弘さんの案内のもと、「PEACE STADIUM Connected by SoftBank(以下ピースタ)」と「HAPPINESS ARENA(以下Hアリーナ)」の施設内部を見学しました。

はじめに足を踏み入れたのは、ピースタの選手ウォーミングアップルームやロッカールームです。サッカー専用スタジアムでは、ビジター選手用の諸室を意図的に狭く低質化することもありますが、V・ファーレン長崎のグランドスローガン「正々道々」に則ってビジター側もホームと同じクオリティにしたと聞き、クラブ理念を施設設計に反映できるのも「民設民営」ならではと理解しました。

続いて「選手入場口」を通り、天然芝ピッチ前と観戦席エリアへ。「プレイヤーズスイート」はメインスタンド中央の地上部分に124席限定で設置されています。プレイヤーズラウンジではビュッフェ形式の飲食を楽しみながら、入場する選手が目の前を通りすぎ、最前エリアでの観戦が用意されています。スイート席はピッチを広く眺める上層階に設置される事例は多くありますが、地上レベルで選手に間近に触れる構造が特徴的です。スイート席による客単価向上は、スタジアム・アリーナ経営で必ず検討される事柄ですが、その施設構造のあり方にピースタは一石を投じています。

選手入場と同じ動線を通ると、その先には天然芝ピッチが広がります。近年整備された「EDION PEACE WING HIROSHIMA」「アシックス里山スタジアム」「サンガスタジアム by KYOCERA」なども観客席とピッチの距離を縮めて臨場感を高めていますが、ピースタは最も近いところで約5mと国内スタジアムで最短です。ピッチ上にベンチはなく、試合中の控え選手は観客席エリアに腰掛けます。私たちが座席で説明に耳を傾ける時、否が応でも目に入るのが、客室からピッチを見おろす“スタジアムビュー”が特徴の「スタジアムシティホテル長崎」の存在です。白く屹立した姿は、大型客船のような威容さを感じさせます。スタジアムとホテルがここまで一体化したのは世界でも稀有な例といえます。

ピッチ面の課題は、「ピッチの日照時間が短くて芝の養生が難しい」とのこと。観客席のほぼ全てが屋根で覆われて雨天でも快適に観戦できる反面、特に夏場以降は午前中しか芝に日が当たらないため、人工照明設備の利用など高コスト化への対応も求められるとの説明を受けました。Jリーグはハイブリッド芝利用を認めるものの、人工芝比率5%以下が条件です。屋根にも象徴される観戦者へのホスピタリティ追求とピッチ基準の両立は、今後も論点となりそうです。

観客席を後にして、コンコースを歩くと、ビジター側サポーターも含めてすべての来場者がフードホールやショップを回遊できる作りになっていることも、ホスピタリティ水準の高さを示しています。他所のスタジアムでは、サポーター同士の衝突を避けるためか、ビジター席を隔離させて少数の飲食ブースとトイレだけの設えとして再入場すら不可にする事例もある中、分け隔てをしない「ピース」なスタジアムの片鱗を感じます。

コンコース幅は行き交う人々がすれ違うに十分(10m前後)であり、トイレをコンコース真下の下階に設置することでトイレ行列が通路を塞がない工夫にも気づかされました。テーブルセットやソファが据えられ、そこで飲食しながらの観戦もできるほか、試合のない日も前述のとおり様々な人々の憩いの場となっています。

「感動とビジネスの両立」する舞台装置:Jリーグ観戦

視察研究会では試合観戦も必須ということで、J2最終節「V・ファーレン長崎」vs「愛媛FC」を観戦しました。「V・ファーレン長崎」はリーグ終盤に勝ちを重ねて3位に上昇。この試合に勝って2位の横浜FCが負ければ、逆転でJ1自動昇格が決まるという痺れる試合になりました。チケットは当然ながら完売で、ピースタを埋める満員のファン・サポーターの眼前でJ1昇格を決めるかという最高の舞台が整いました。

「長崎スタジアムシティ」は店舗が豊富なことから、試合開始の数時間前から青いユニフォームを着た人々の往来で賑わい、「まち」の情景が醸しだされていきます。バックスタンド側を中心に軒を並べる飲食店舗は、長崎ちゃんぽん、角煮まんじゅう、佐世保バーガーなどのご当地グルメに限らず、ラーメン、うどん、カレーなど日常的なフードも充実しています。特筆すべきは、ビール醸造所「THE STADIUM BREWS NAGASAKI」があることで、試合前に喉を潤したメンバーも多数(!?)いました。

ピースタに隣接する「STADIUM CITY SOUTH」には、スターバックスやスポーツブランドショップ、温浴施設のほかに、屋内型スポーツエンターテインメント施設(VS STADIUM NAGASAKI)もあります。山代さんによると、長崎市内で若者に街頭アンケートを行ったところ、「長崎には若者が遊ぶところがほとんど無くて博多まで遊びに行っている」「屋内型のエンターテイメント施設が欲しい」との答えにヒントを得て、テナント誘致に至ったとのことです。さらにはドラッグストアやスーパーもあり、実際に試合後には夕食のおかずを買い求める列ができていました。こうした店舗構成を見るだけでも、ここが単なる観光施設ではなく、「まち」として地元住民が気軽に立ち寄る日常の場とするコンセプトが改めて見て取れます。

反対側の「STADIUM CITY NORTH」は、企業オフィスや共同ワーキングスペースのほかに、長崎大学テクノロジーイノベーションキャンパスも入居しています。一般来場者はオフィスエリアに立ち入ることはできませんが、下層階にV・ファーレン長崎と長崎ヴェルカのグッズショップやジャパネットたかたの販売店があり、特に試合前はお客さんの出入りが目立ちます。

そのすぐ隣にあるのが、スタジアム上空を飛べる「ジップライン」の受付コーナーで、スタジアムでの試合・イベント時以外は体験できます。さらにHアリーナの屋上に足を伸ばせば、フットサルフィールドと3×3コートも待ち構えるなど、アクティビティの施設にも事欠きません。

ところで「上空」といえば、夜景で有名な稲佐山頂上とスタジアムシティをロープウェイで結ぶ構想もあるようですが、コスト面や近隣住民への配慮もあり、今のところ実現の目処は立っていないとのことでした。

試合前の情景に紙幅を割きましたが、いよいよキックオフです。私たちメンバーはメインスタンド1階席中段に陣取りました。正面に立つホテルの客室では、バルコニーからピッチを眺める人の姿も見えます。試合は前半から長崎がゴールを重ねて、J1昇格の期待からファン・サポーターの熱量が高まります。横浜FCの試合経過をスマホで時々チェックするも0-0のままに推移します。試合中もスタジアム内を巡りましたが、回遊型コンコースのおかげでどこからでもピッチを見渡せて、これなら決定的なシーンを見逃すことはありません。

結局、V・ファーレン長崎は大舞台にふさわしいパフォーマンスを見せて、5点を挙げて勝利。しかし横浜FCがそのまま引き分けで終わったため、長崎の自動昇格とはなりませんでした。最終節恒例の監督・選手そして社長の髙田旭人氏の挨拶セレモニーは、さながらJ1昇格プレーオフへの決起集会の様相を呈しました。祝勝のシャンパンを準備して、J1昇格決定とプレーオフ進出の2パターンの動画を作成したとは髙田社長の弁ですが、後者の動画が流れる中、次戦に向けたエナジーがスタジアムに充填されるさまを目の当たりにしました。

V・ファーレン長崎は3位を確保したため、3〜6位で争うプレーオフは本拠地・ピースタでの開催になります。クラブはプラスアルファの入場料収入を得て、スタジアムシティ全体でも追加利益の機会となリます。プロスポーツビジネスの根幹である「勝利と経営の両輪」を、髙田社長は「感動とビジネスの両立」と表現しますが、まさにその場面に遭遇したことになります。(※その後V・ファーレン長崎はプレーオフ初戦で敗れて、J1昇格を果たすことはできませんでした)

アリーナにみるキャッシュポイントの質と量

施設の内部見学ではHアリーナも訪れました。アリーナ中央のコート面に入ると、コンクリート打ちっぱなしで用途に応じて可変できる構造に加えて、大型車両の搬出入口が確保されていることを確認できました。こうした点は近年建設されたアリーナに共通しています。長崎スタジアムシティこけら落とし福山雅治フリーライブ「Great Freedom」では、パブリックビューイングがHアリーナで行われました。

続いて上層席からアリーナ全体を眺めると、傾斜をつけた座席配置が、見やすさを確保するとともにファンの熱気を逃さずに一体感を高めるであろうことを肌で感じます。最上階の角エリアは価格が最も下がる座席ですが、相撲の枡席のように4人で卓を囲める席にして付加価値を高める工夫も見られました。

VIPルームの「PLATINUM BOX」に案内されると、飲食や社交を楽しめるソファやテーブルと専用観客席が用意されています。その設計は比較的オーソドックスですが、独特なのはその位置取りで、VIPルームはM2階(1.5階)に設置されています。ピースタ同様に「VIPルームは選手や試合を遠目ではなく間近で味わうもの」との思想が共通しています。

バスケットボールは言うまでもなくサッカーよりもコート面積が小さく、遠目に狭小な印象が否めません。大型ビジョンが吊るされるのもそのためです。沖縄アリーナはそれを逆手に取り、ビジョンで試合を見て楽しむ「シアターシート」が4階席にあります。「沖縄アリーナ」や「SAGAアリーナ」「LaLa arena TOKYO-BAY」のVIPルームはいずれも3階以上にあり、お客さんはビジョンにも頼りながら観戦する設計ですが、Hアリーナはそれをしないところに、独自性を感じます。

一方、こうしたアリーナのVIPルームの「コンサートライブでの売れ行き」は検証の必要があるように思います。特に若者に人気のアーティストの場合、高額を支払いVIPルームでゆったりと観覧するニーズがどこまであるのかは、Hアリーナはじめ各所のデータを閲覧する機会があればと思います。いずれにせよ、各地で新アリーナ建設構想・計画が出てくる際、その関係者はHアリーナも必ず訪れるでしょうから、VIPルームの階層や設計の今後の変化が注目されます。

施設案内が始まる冒頭に、山代さんから「ジャパネットは約1,000億円を投資しました。これから一所懸命に回収していかねばならない」という「民設民営」であればこその決意を耳にしましたが、キャッシュポイントの質と量に細部までこだわる姿勢が施設設計に行き渡っていることを、内部見学を通して理解しました。スポーツ観戦の満足度・再観戦意図は「ゲーム満足(試合結果・選手パフォーマンス等)」と「サービス満足(施設・ホスピタリティ等)」から成ると学術研究で明らかにされるところですが、「長崎ヴェルカ」のホームゲームが満員を記録し続けている(山代さん弁)のは、Hアリーナの「サービス満足」の高さも相当に寄与していることを窺わせます。

「中核ベネフィット」の逆転?:Bリーグ観戦

今回の視察研究会では、BリーグとJリーグを土日でダブル観戦することができました。J・Bリーグが同じ敷地内で開催されているのは、等々力緑地公園(川崎市)や鴻ノ池運動公園(奈良市)などごく少数です。長崎がそこに加わった訳ですが、両リーグはシーズン期間が真逆のため、土日に両リーグの試合が連なることはとても低い確率の中、恵まれた機会を得ることができました。

観戦したのは「長崎ヴェルカ」vs「秋田ノーザンハピネッツ」で、Hアリーナで行われる8試合目に当たります。Hアリーナの建物には長崎ヴェルカのクラブハウスと練習場も含まれており、ガラスで仕切られた練習場で選手が汗を流す様子を、普段は誰でもカフェの座席越しに見ることができます。試合当日はさすがにシークレットカーテンが引かれていましたが、それを横目にアリーナ入場ゲートに向かう人波が続きます。

「長崎スタジアムシティ」は独自のキャッシュレス決済「スタPAY」が推奨されており、J・Bリーグの入場もスタジアムシティの専用アプリでタッチするゲートに進むお客さんが圧倒的に目立ちます。こけら落としの福山雅治のフリーライブの応募を専用アプリに限定したことで、一気に約45万人のアプリ登録が発生して、それがマーケティングの母体になったと耳にしました。

Hアリーナは敷地面積の制約もあり、コンコース幅を取るよりも座席数を確保する設計にしたことで、結果的に凝集性が高まっている印象を持ちます。観戦エリアに入ると、高い傾斜角の座席空間の中央天井から吊り下がる4面大型ビジョンが出迎えて、巨大なすり鉢に迷いこんだかの没入感に身を包まれます。私たちは2階席の一角に腰を下ろし、試合開始を待つことになりました。今回の視察に向けて山代さんに座席確保をご相談していましたが、長崎ヴェルカはチケット完売が続いており、難しい中なんとか確保して頂きました(感謝申し上げます)。

選手紹介やチアダンスのパフォーマンスがハイレベルな照明と音響演出で繰り広げられたのち、試合開始となりました。子ども連れファミリー層や20-30代からシニア層まで幅広い来場者5,390人が見つめる中、一進一退の攻防が続きます。長崎が第3Qに逆転するも、最終Qで秋田が再逆転から突き放して3点差で長崎ヴェルカは敗戦となりました。スポーツマーケティングでいうところの、「顧客(観戦者)の中核ベネフィットである『勝利による感動や興奮』をコントロールできない」というもどかしさを感じる瞬間ですが、付随機能としてのアリーナの雰囲気やアメニティは極めて上質であり、もはやそれを中核ベネフィットとする観戦者もかなりいるのではないか、だからこそチケット完売が続いているのではないか、との仮説が頭をよぎりながらアリーナを後にしました。

Hアリーナで次にぜひ体験したいのが、「スーパーパブリックビューイングV-MAX」です。長崎ヴェルカのアウェイ戦では、通称「超巨大モンスタービジョン」(10×18m)が正面に据えられ、全席自由で飲食やBARコーナーもある中で音楽ライブ会場のような空間が登場するとのこと。プロスポーツクラブでは「アウェイ試合時のマネタイズ」が長らく課題とされてきましたが、民設民営の自前施設を有することでその障壁は越えられることを示しています。

「都市のスポーツ環境化」と「効果の可視化」:メンバー特別研究会

今回の視察研究会では、スタジアム・アリーナを学術的に探究する場として参加メンバーによる「特別研究会」も行いました。場所は、長崎駅前にあり「長崎スタジアムシティ」への徒歩動線上にある「ヒルトン長崎」の会議室です。

はじめに、上林功准教授(追手門学院大学)より 「スタジアム・アリーナの進化と今後の展望」と題するレクチャーにて、古代ギリシャや中世から現代に至るまでのスタジアム・アリーナの位置付けや設計思想が、各年代のスポーツに対する価値観や存在意義の変遷と照らし合わされながら論述されました。

なかでも近代都市思想の始祖であるル・コルビュジエは、「輝ける都市」(1930)で高層住宅化して空いた土地をスポーツ用途とする図面を描いたことを紹介し、「近代都市はスポーツを端緒としている」(=人々がスポーツを楽しむことができる都市をつくる)との歴史的経緯を述べた上で、「長崎スタジアムシティ」の出現はまさにその思想の帰結であり象徴であると結論づけられました。

つまり、“スポーツ環境の都市化”ではなく“都市のスポーツ環境化”が起こり得たのであり、長崎にスタジアムやアリーナ専用施設が単体で建築されたのではなく、「まち」がつくられてその中にスポーツが内部化されている、との見方が示されました。

メンバーとの質疑応答では、「中世社会はスタジアムが広場の役割を果たしていたが、現代のスタジアム・アリーナは中世にあった街への回帰ではないか」との問いに対して、上林氏は同意した上で、ピースタが常時開放されており誰でも観客席やコンコースに出入りして佇むことができることを挙げて、まさに広場の役割を果たしていると指摘しました。ただし芝生の上までは開放されておらず、「芝生でゴロゴロできたら最高です」と微笑みつつ付け加えました。

続いて舟橋弘晃准教授(中京大学)から、「スタジアム・アリーナが発出する経済的効果をどう評価するか」と題するレクチャーが行われました。「長崎スタジアムシティ」はそのミッションに「地方創生」を掲げており、その効果の可視化や手法のあり方は重要な論題です。

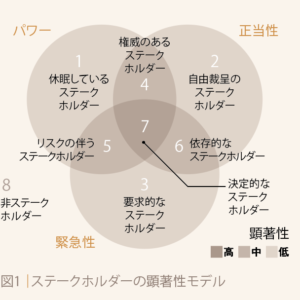

舟橋氏からは海外論文レビューの結果をもとに、スタジアム・アリーナ整備による「広域」での経済的効果を示した論文は1件もないが、「整備エリア周辺」に限定すれば不動産価値の上昇や外食産業の売上・雇用拡大などの住環境・ビジネス環境の改善は認められるとしました。ただし、それは他地区の損失とのゼロサムゲームの構造であることに加えて、整備されたスタジアム・アリーナを本拠地とするプロスポーツチームに利益移転が起きていることから(入場料収入増加など)、受益者の応分負担がないままに自治体の公費投入による整備が進む場合には、広範な市民合意形成が必要との見解が示されました。

さらに、経済的効果の評価手法については、頻繁に用いられる産業連関表による算出方法に対する問題意識も提起されました。本来、「効果」とはスタジアムやアリーナが「整備された場合」と「整備されなかった場合」の「差分」であるべきですが、実際には「整備された場合」だけに着目して何百億円の需要が生まれたと報道されることが多いです。しかし、「整備されなかった場合」にも、地域内の別のサービスに投資や消費が回るため、「差分」を意識して「新たな需要」を試算しなければ、過大評価につながる可能性があります。また、自治体が公費投入によるスタジアムやアリーナの整備を進めんとするには、社会調査をベースに、生活満足度、幸福感、シビックプライドといった無形の価値を可視化することを基軸とすべきだとの見解も示されました。

質疑応答では、「経営学的視点で費用対効果の算定は可能ではないか?」との質問に対して、それは可能であり、スタジアム・アリーナ単体では収支が仮にマイナスだったとしても、ホテルや商業施設を含めたエリア全体ではプラスといった算出はできるとの回答がありました。また、「治安悪化などマイナスの効果はどう扱うのか?」という質問に対しては、スタジアム・アリーナ整備ではマイナスの効果も発生するため近年のスポーツ経済学ではその側面の研究が増えているとの示唆がなされました。

ちなみに帰り際に「ヒルトン長崎」の方に、「長崎スタジアムシティ」ができて何か変化があるか尋ねたところ、宴会・会議室利用は特に変わらないが、人通りは確実に増えていると言われました。

この「メンバー特別研究会」は、視察先のスタジアム・アリーナの実像に学術理論を重ね合わせながら知見を深められる点で有意義なものとなりました。

スタジアム・アリーナ探究は続く

多くの皆さまのご協力のおかげで、第1回スタジアム・アリーナ視察研究会は、「長崎スタジアムシティ」の地において無事に完了しました。国内外のスタジアム・アリーナの進化は続く中、学術界は常にその動向を見極めながら、科学的エビデンスの蓄積や実践提言を重ねる責務があります。

当視察研究会は、2025年開業の「GLION ARENA KOBE(神戸アリーナ)」「IGアリーナ(愛知県新体育館)」「TOYOTA ARENA TOKYO」などを視察先として視野に収めながら、学会員の研鑽の場と新たな研究視角や仮説設定の機会とすべく継続していく所存です。そして日本スポーツ産業学会内に「スタジアム・アリーナ研究部会(仮称)」を設けて、情報・知見の集約と発信拠点とすることも思念します。

多くの学会員や関係者の方々のご助言をいただきたく、今後ともよろしくお願いいたします。