スポーツ産業学研究第35巻第3号

【原著論文】

国立スポーツ科学センターが提供する映像システムの継続利用を規定する要因の探索的研究

永尾 雄一, 福井 邦宗, 三浦 智和

JSTAGE

【研究ノート】

女性における未就学児の養育が定期的運動実施に及ぼす影響-心理社会的要因に注目して-

松本 裕史, 田中 美吏

JSTAGE

大学生プレーヤーの体罰に対する認識の変化-2013年と2022年の約10年を比較した縦断的調査-

池田 和司, 中小路 徹, 土屋 裕睦

JSTAGE

【レイサマリー】

国立スポーツ科学センターが提供する映像システムの継続利用を規定する要因の探索的研究

永尾雄一(国立スポーツ科学センター・独立行政法人日本スポーツ振興センター)

福井邦宗(日本福祉大学)

三浦智和(独立行政法人日本スポーツ振興センター)

近年のスポーツ競技場面において,映像の活用は競技力向上やより高い競技成績の獲得のために重要性の高いものとなっている.ハイパフォーマンス・スポーツの競技現場においてもパフォーマンス向上に寄与する重要な方略として,その関連技術や機器の発展と併せて関心が高まるとともに,映像データ活用の日常化も進んでいる.このような状況の中で,国立スポーツ科学センター(Japan Institute of Sports Sciences:以下 JISS)においても,各競技の中央競技団体(National Federation:以下 NF)を支援する医科学支援事業のひとつとして映像・情報サポートを行っており,JISS nxと呼ばれるクラウドストリーミング型スポーツビデオデータベースやビデオフィードバックシステム(以下:VFBシステム)など,映像システムの開発・運用を通じて競技現場のアスリートやコーチ,サポートスタッフを長期にわたって継続的に支援している.JISS nxは2023年3月末時点で約740,000件の映像が収録されており,オリンピック競技(40競技種別),パラリンピック競技(17競技種別),合計57競技種別で利用されており,VFBシステムはスキージャンプやウェイトリフティング,スノーボード/スロープスタイル・ビッグエアー,ノルディック複合,スノーボードクロス等の競技で利用されている.

これらの導入事例や利用実績からも,JISSが提供している映像システムはNFのニーズを一定水準で満たし,国際競技力向上に向けた強化活動に寄与していると考えられる.一方で,これらのシステムが利用された要因の評価は,実際の支援の現場においてユーザーとの会話の中などから収集されたものが主であり,科学的な研究方法に基づく体系的な調査・検証はこれまでに行われていない.加えて,これまでの映像システム提供の事例の中には,導入後に活用されず継続的な利用に至らなかった事例もある.継続的に利用された事例がそうであるように,反対に継続されなかった事例においても様々な要因が考えられるが,これらの事例を対象とした調査・検証も行われていない.

そこで,本研究では,国立スポーツ科学センター (JISS) が提供する映像システムを利用している,もしくは利用したことがあるNFの担当者 (コーチやスタッフ)やアスリートを対象として,これまでのシステム利用に関する経験についてインタビュー調査を用いて検証することによって,システムの継続的利用を規定する要因を探索的に明らかにすることを目的とした.

映像システムユーザーにおける利用体験の詳細を理解することを目的として,データ収集はインタビューにより実施され,質的分析法によって分析が実施された.

結果として,【インフラ】,【リソース】,【動機づけ】,【導入のきっかけ】,【社会的変化】,【利用促進への積極姿勢】,【利用を妨げる組織状況】,【ユーザビリティ】,【状況の進展】,【状況の停頓】,【総合型支援】がコアカテゴリーとして抽出された.そして,映像システムの導入と利用開始を中心に,すべてのコアカテゴリーが関連付けられてモデル化された.

JISSが提供する映像システムの利用継続に至った事例・至らなかった事例それぞれの経験者への調査によって示されたモデルは,もともとの個人やNFの環境に基づきながら,様々な要因から導入に向けての動機づけやきっかけを得て,利用継続させようとするNF内外からの支援や阻害要因に影響を受けながらシステムの導入が開始されていたことを示した.そして,システム導入後には,ユーザビリティの観点からの評価が行われ,状況の進展や停頓といった経験を通して,利用の継続ないしは非継続という行動がもたらされることも示された.

ハイパフォーマンス・スポーツにおける映像システムを用いた支援をより効果的かつ高品質化するためにも,本研究で得られた知見は有用となることが考えられた.

女性における未就学児の養育が定期的運動実施に及ぼす影響

-心理社会的要因に注目して-

松本裕史・田中美吏(武庫川女子大学)

結婚,妊娠,出産,育児といったライフイベントは,女性における個人の生活パターンだけでなく,身体活動にも影響を及ぼすことが指摘されています。例えば,世界40ヵ国以上から約17,000名の女性が協力した調査は,母親になることによって約3分の2の女性が定期的運動からの離脱を経験していると報告しています。しかし,我が国で女性におけるライフイベントが身体活動に及ぼす影響に関する研究の蓄積は十分とはいえない状況です。そこで本研究では,子育て世代女性の定期的運動実施に影響を与える要因を明らかにし,子育て世代女性の身体活動・運動支援を効果的に促進するための基礎資料を収集するため,研究を行いました。具体的には,未就学児の養育と運動実施に関する心理社会的要因のどちらの方が子育て世代女性の定期的運動実施をより強く説明するのかを検証しました。本研究の結果から未就学児養育の有無は子育て世代女性の定期的運動実施に影響を及ぼすこと,さらに,未就学児を養育している女性でも運動セルフ・エフィカシーが高い者ほど定期的に運動を実施している確率が高いことを明らかにしました。子育て期女性にとって定期的な運動実施は,育児ストレスや不定愁訴を軽減させる有効な手段であり,日々のウェルビーイングの維持に貢献します。本研究は女性のライフイベントに対する健康施策を考える上で有益な知見を含んでおり,今後女性の身体活動促進方策を構築していく際の一助となると考えられます。

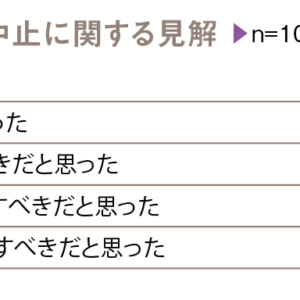

大学生プレーヤーの体罰に対する認識の変化:

-2013年と2022年の約10年を比較した縦断的調査-

池田和司(日本経済大学)

中小路 徹(株式会社朝日新聞社)

土屋裕睦(大阪体育大学)

我が国のスポーツ界から体罰を根絶するためには、将来、指導者になりうる大学生プレーヤーの体罰に対する認識の改善が求められる。そこで本研究は、大学生プレーヤーの被体罰経験や体罰に対する認識が変化したかを検証することを目的とする。分析対象は大学生プレーヤー1077名(2013年:472名、2022年:605名)で、被体罰経験の有無、体罰容認的態度、体罰志向性、被体罰経験への認知の質問に対して回答を求めた。独立性χ²検定の結果、まず、2013年から2022年にかけて被体罰経験者が有意に減少していること明らかになった(χ²(2)=44.085, p<.001,V=.202)また、大学プレーヤーの体罰容認的態度(χ²(1)=290.905, p<.001, Φ =.520)および体罰志向性(χ²(1)=234.020, p<.001, Φ =.466)が減少していることが明らかになった。加えて被体罰経験を否定的に捉える大学生プレーヤーの増加も明らかになった(χ²(2)= 40.209, p<.001, V=.400)。これらの結果から、大学生プレーヤーの体罰に対する認識は改善されており、日本スポーツ界において体罰根絶の機運は高まっていることが確認された。