【1】日本スポーツ産業学会の新たな挑戦

【1】日本スポーツ産業学会の新たな挑戦

愛知大学教授 新井野洋一

日本スポーツ産業学会は、2025年3月に「スポーツ産業学入門」(晃洋書房刊:以下《本書》と表記」)を刊行いたしました(134頁/2,000円)。《本書》は、2021年当時の学会運営委員有志によって構成された編集委員会が編纂したものですが、終始、議論をリードして多数の草稿を残してくださった新井野洋一氏(元愛知大学教授)に、《本書》を補足して、《本書》の理解をさらに発展させていただくことを狙いとして、今号から4回にわたって連載いただきます。 「スポーツ産業入門」編集委員会委員長・中村好男

JSSIのミッション

日本スポーツ産業学会(Japan Society of Sports Industry、以下「JSSI」という)は、スポーツ産業に関する調査・研究を促進し、会員相互の交流を深め、スポーツ産業の健全な発展と国民のための豊かなスポーツ環境の醸成に資することを目的として1990年10月に設立され、学会大会・研究会・シンポジウム等の開催、調査・研究等への助成、機関誌・会報等の発行などを行ってきました。

JSSI設立35周年を迎え、これまでの活動を振り返るとともに今後に向けた決意を込めて《本書》が企画・刊行されました。そのきっかけは、2021年初夏のJSSI理事会の席上、「本学会は、研究活動に比してスポーツ産業教育に関する議論や活動が少ないのではないか」との意見が出されたことでした。その後、JSSI運営委員会の下にスポーツ産業教育推進プロジェクトが発足されました。プロジェクトでは、「研究成果を教育に結びつける作業が十分とは言えない。スポーツビジョン211を踏まえてスタートしたが将来に向かってスポーツ産業の道標を示す作業が必要な時期だ」という認識で一致しました。そして、スポーツ産業教育を促進させる観点から入門書の発行を目指すとともに、それを出発点として積極的にスポーツ産業関連図書を出版したいという意向が示されました。

さて、国は、2011年、スポーツ振興法(1961年)を全面改正したスポーツ基本法を制定し、「スポーツの普及又は競技水準の向上を図る上でスポーツ産業の事業者が果たす役割の重要性に鑑み、スポーツ団体とスポーツ産業の事業者との連携及び協力の促進その他の必要な施策を講ずるものとする」と規定しました。また、スポーツ基本法に基づく『第3期スポーツ基本計画』(2022〜2026年度まで取り組むべき施策や目標等を定めた計画)において、「総合的かつ計画的に取り組む施策」の6番目の目標に「スポーツの成長産業化」を掲げ、スポーツ市場規模を2025年までに15兆円に拡大することを目指すと明示しました。

具体的には、スタジアム・アリーナ整備、プロスポーツを含めた各種スポーツ団体と他産業とのオープンイノベーションを通じた新たなビジネス・モデルの開発、スポーツ団体の収益力を向上させるためのスポーツ経営人材の育成やスポーツ団体の経営力強化、スポーツが他産業や社会一般にもたらす多様な価値の発信を通じたスポーツ界への投資の促進などが提案され、スポーツ産業に大きな期待を寄せています。

他方、少子高齢社会が到来した我が国においては、労働力不足やこどもの貧困、介護問題などが深刻さを増すとともに、医療崩壊やデジタル環境の脆弱性や教育格差の拡大などの課題が山積されています。それらの課題の解決に迫られている状況にあって、スポーツは国民生活に潤いを与え、また健康の維持・向上や経済の活性化につながるものとして期待を高めています。これらの期待に応え議論を重ねていくことこそ、JSSIのミッションと言えるでしょう。

スポーツ産業学の追求

スポーツ産業について論ずることには2つの意味があると思います。ひとつは、スポーツ産業現場で今何が行われているかを解説し、将来展望のヒントを提供するという実践的な意味です。 二つ目はスポーツ産業の諸相を科学的に分析し、スポーツ産業現象の事実と真理を追求するという学問的な意味です。《本書》の書名を「スポーツ産業入門」とせずに「スポーツ産業学入門」としたのは、二つ目の意味を重視していこうという意思の表れです。

そもそも、学問とは、一定の理論に基づいて体系化された知識と方法のことです。また、科学(Science)とは種々の事象を対象に研究する認識活動の総称であり、学問と科学は同義と言えます。さらに、研究とは、物事を観察、実験、調査などを通して詳しく調べ深く追求して事実や真理などを明らかにすることです。以上に従えば、スポーツ産業学とは、「スポーツ産業の科学的研究」と言い換えることができます。

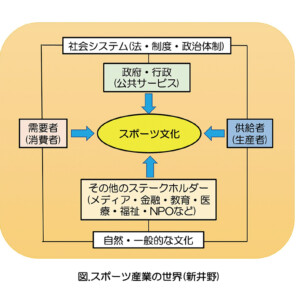

科学的研究には、「目的」「対象」「方法」が必要です。スポーツ産業学の場合、その目的(=研究のねらい)はJSSIの会則に示されている「スポーツ産業の健全な発展と国民のための豊かなスポーツ環境の醸成に資する」と言及してもよいでしょう。また、スポーツ産業学の対象(=研究の目当てや材料)は、紛れもなくスポーツ文化です。スポーツ文化については次回に詳述しますが、現代のスポーツ文化がスポーツ施設や用具のような物質文化、ルールや競技規則のような非物質的文化、そしてスポーツに対する思考や信念といった精神文化などを統合した総合文化の様相を呈していることは言うまでもありません。

さらに、研究には方法が必要です。方法には幅広い意味がありますが、大別すれば理論と研究技術で、前者は研究対象への接近の仕方に関する考え方(means)のことであり、後者は分析にあたっての観点・見通し(perspective)や研究を進めていくやり方(way)、手続き(method)のことです。

とにかく、スポーツ産業学つまりスポーツ産業の科学的研究の確立を追い求めるには、学問として必要な基本構造を明確にしていかねばなりません。この点に関して、現状では独自あるいは単独の方法を有しておらず、スポーツ産業「学」と名乗るのに無理があるという反論があります。つまり、議論とか討論の域を脱していないのだから、スポーツ産業「論」として展開すべきという主張です。この見解に同意しつつも、《本書》において積極的にスポーツ産業学を標榜しようとした背景には二つのことが考えられます。

ひとつは、1990年代前半に単独科学だけでは究明できない社会問題や生活課題が増大して以降、総合的視野とか科学の統合が求められたことです。換言すれば、複合領域の必要性が叫ばれたのです。また、社会問題や生活課題の解決に際して、研究者と実践者(現場)は相互補完的であるべきなのに、そうなっていないとの指摘がなされてきました。いわば理論と現実の乖離を埋めるために複合領域が必要だったとも言えるでしょう。スポーツ産業学が対象とするスポーツ文化もまた単独科学だけで扱いきれない広範な課題を抱えています。したがって、スポーツ産業学は、学際的な方法によってアプローチされる横断的な領域すなわち複合領域に位置づけて進展を図っていくことが重要と考えられます。

第二の背景は、スポーツと産業の関係が複雑さを強めていることです。たとえば、旧来なかったスポーツに寄り添う職種が現れたり、スポーツサービスに携わる公務員が増えたり、既存企業がスポーツに特化した部門を開設(情報通信業におけるスポーツ専門チャンネルや旅行業でのスポーツに特化した部門の設置など)したり、産・学・官・民の連携によるスポーツ事業(スポーツコミッションの設置も含む)が注目されたりという現象です。これは、産業界全体の動きでもあります。つまり、供給者サイドに立って製品やサービスの生産過程を重視する工業化社会(industrial society)から需要者サイドに立って産業と生活と諸文化を融合させることを重視する脱工業化社会への変化です。それがゆえに、特定の価値観を軸に既存の産業を再編する形で、日本標準産業分類に記載されない名称の産業(ヘルスケア産業など)が市民権を得るようになってきているのです。

他方、植田真司氏2が唱えるように、スポーツ産業がハブ(hub:車輪の中心部)産業となって関連産業や異種産業を呼び込み、新たなビジネスを創出し、さらには新たなまちづくりに貢献することも想定されるのです。

このような状況は、スポーツ産業に関する個別研究を蓄積するとともに、複合領域としてのスポーツ産業学の性格や体系を追求することの重要性を物語っています。次世代に向けたJSSIのあり方を探るに相応しい新たな挑戦ではないでしょうか。(続)

『スポーツ産業学入門』.j-pg-211x300.jpeg)